2015年04月22日

ハンソンリグ

【ハンソン・リグ】

マクガイアリグ、STABOハーネスと並び、ベトナム戦争中に使用された抽出具の一種です。

この抽出システムは長い1本のA7Aストラップとカラビナを用いた抽出具で、SOGの隊員であり当時リーコンチームのリーダーだった

ビル・ハンソンによって、1968年の10月に開発されました。

A7Aストラップはもともと航空貨物の捕縛等に用いられる汎用ストラップの総称で、マクガイアリグ等にも使われています。

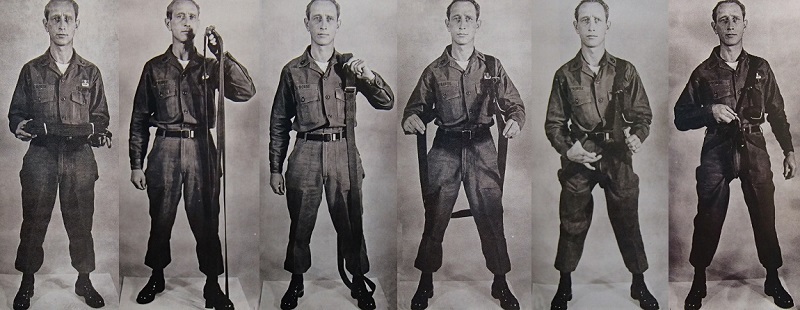

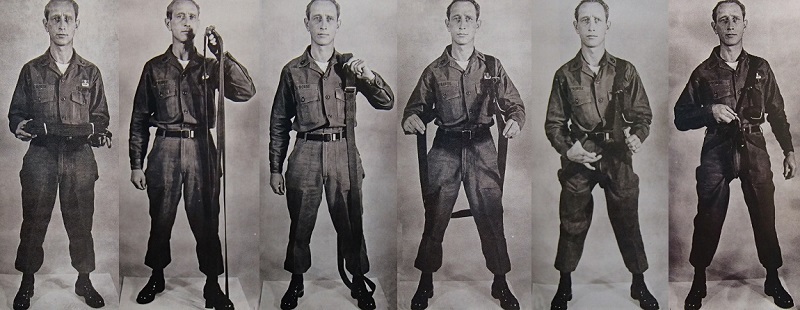

使用しない場合は画像のように束ねて装備にカラビナでひっかけて運搬し、いざ使う場合にはストラップを身体に巻きつけてカラビナで結合し、

ハーネスを形成して身体を固定、ヘリのウィンチに取り付け抽出する、といった運用がなされます。

【使用方法】

D.ハンソンリグ(注意:ハンソンリグはDリングとスナップリンクを含むA-7Aストラップから構成される)

1.Dリングを通しストラップを縫い付ける。

2.Dリングを保持しフリクションアダプターの厚肉フローティングバーを反対側へと向ける

3.ストラップのよれを完全に排除しフリクションアダプターに通してストラップを縫い付ける。

4.ストラップの端が負傷者の前方にくるように、負傷者の左肩にDリングとフリクションアダプターを当てる。

5.ストラップを左足で押さえ、ストラップの端をきつく引っ張る。

6.左手で負傷者の左肩にあるリングとアダプターををホールドする。負傷者の背中にストラップを入れて前方へと引っ張る。

7.左手で右左の両ストラップをしっかりと保持する。

8.負傷者の脚の間を通し第三の方向へ引っ張り上げ、菱形をつくる。

9.すべての3つの部分をスナップリンクで一つにまとめ、再度ストラップを締め直す。

10.抽出ロープのエンドを連結しているスナップリンクを用いてA-7AストラップのDリングへと引っかける。

(抽出ロープはSTABOサスペンションロープとする)

11.航空機に準備よしの信号を送る。

注意:もし可能であれば、サスペンションロープのフックはDリングを通してA-7Aストラップを束ねているスナップリンクに繋いでもよい。

上記の特殊部隊医療ハンドブック第2版 (2008年9月制定)は現在使われてるものらしく、USSOCOMが発刊した2001年の第一版を改訂したもの。

そのルーツは1969年にJFKセンターがSF向けに編集したハンドブックである。とか、まえがきに書いてありました。

(イマドキなPJの画像で固めてみました)

ハンドブックではハンソンリグの取扱要領に先立って、救出の際に使用する方法の優先順位が示されており

a) ジャングルペネトレータ

b) 担架

c)「馬の首輪」

d) ハンソンリグ

という順番になっていました。

優先度は低いにしても、非常の場合には現代でも使われる可能性があるようです。

ハンソンリグの作り方を解説した動画なんてのもありました。

「こちらがいわゆるハンソン・ハヘイスティ・ハーネスになります。

墜落したパイロットを水面からヘリで吊り上げ救出するために、ベトナム戦争で広く使用されました。

クイック、簡単、かつシンプルにハーネスを取り付けられる方法であり、チェストハーネスやシートハーネスの様な形状に出来るので、

たとえ被吊り上げ者がけが人や、意識不明の状態であっても滑り落ちることなく使用できます。

さて…ここに24フィート(約8m)のウェビングがありますが、固め止め結び(Double overhand knot)で結びます。

ふじ結び(water knot)にはこの用途だと緩むのでしません。なのでこの用途にはとても強く結べる固め止め結びを使います。

ウェビングの端を結ぶとこのような大きな輪ができるでしょう。

輪っかを片方の肩にかけたら、後ろから肩にかけた側と反対の脇腹後ろを通るようにしてウェビングを引っ張ります。

さらに股の間からも同じように引っ張り上げれば、3つのループが身体の中心に来ます。

脇から通してきた1本を他の2つのループの間を身体の前でくぐらせて引っ張ると、身体を締めて拘束することができます。

身体はウェビングで拘束されるので、けが人や意識不明の人であってもウェビングから落下しなくなります。

決して快適性があるとは言い難いうえ、吊られることでウェビングが勝手に締まってしまうものの、

人を抽出する場合にすばやくハーネスを作ることができます。

もし締められるのが嫌なら真ん中でウェビングを結べば大丈夫です。

またこうすれば両手がフリーになるので吊り上げ時の回転を防ぐために片手を使えるようになります。」

このムチムチしたオッチャンはアメリカの消防かレスキューの方のようです。

ハンソン氏も自分の考案したアイディアが軍事以外の部門にまで浸透するとまでは思わなかったでしょう。

動画ではストラップの端を縛ってますがSOGリーコンではA7Aストラップを使いますので

ループの金具に通すことで輪っかが作れますから 縛る必要はありません。

もしかしたら初期ロットのSTABOのようにウェビングは輪っか状に縫いつけられていた可能性もあるかもしれません。

【SOGにおけるハンソン・リグ】

(RTハワイで、チームメイトに訓練しているプラスター氏)

話をSOGで使用されたハンソンリグに戻します。

プラ氏の著書の中では意識不明の隊員を抽出する方法としてハンソンリグが取り扱われていました。

SOGリーコンでは負傷者に対する止血、モルヒネ、竹の応急担架、圧迫止血の手順などと合わせて、

ヤードや南ベトナム人を含む隊員全員ができるよう徹底させておいたそうです。

マクガイアリグ、STABOハーネスと並んで、このシステムもヘリに吊りあげられるという点は同じですが

このシステムは使用しない場合は束ねた状態で携行され、いざ使用するときに身体にウェビングを巻きつけ

ハーネスを形成、ヘリのホイストロープに引っかける…という使い方をしますので

ヘリからシステム一色が投下されるマクガイアリグ、隊員各自があらかじめ装備しておくSTABOとはまた性質が異なります。

このシステムはSTABOのような装備を身につけていない被救出者であっても、ストラップさえあれば誰にでもその場ですばやく抽出具を身につけさせることができます。

さらにマクガイアリグの場合、被抽出者はヘリにつられている間ずっと自分の姿勢を維持できるだけの体力があることが大前提になります(実際落っこちた例があるそうです)が、

ハンソンリグなら身体を確実に拘束した状態で吊り上げられるので、憔悴したパイロット、負傷した味方、さらには捕えた捕虜であっても確実に抽出することが可能です。

書籍などで言及はありませんが、以上のことからハンソンリグは次のような任務で使用されたのではないかと推測できます。

1.CSAR :Combat Search and Rescue (SOGでは墜落したパイロット等の救出任務のことをBlight Light Rescueと呼びました)

2.緊急事態を宣言したチームの救出作戦 (こちらはPrairie-Fire Emergencyという暗号が使われました)

3.捕虜捕獲作戦

もちろんヘリが着陸出来る場所があればハンソンリグは使われなかったでしょう。

しかしSOGの隊員たちにさらなる生存の可能性をもたらしたことは間違いありません。

【ハンソン氏について】

ビル・ハンソン氏は1963年から東南アジアで活動してきたベテランで、SOG勤務の前にはプロジェクトデルタやその他様々な任務に従事しました。

彼は1968年8月にそれまでいたRTフロリダからRTハワイへと配置され、RTハワイの1-0、チームリーダーとして同年12月まで在籍していました。

1968年1月に開かれた表彰式の様子。右のブロンズスターを授与されているのがハンソン氏です。

RTハワイに来たのは8月ですから、RTハワイに配属される前からCCCにはいたということになります。

ん…たしかRTフロリダって70年にはCCNにいたと思ったのですが(HALOミッションを実施している)

この頃はRTアリゾナはCCCに所属していたというのでしょうか。

それとも別の仕事をしていたとか。

ちなみに左のシルバースターを授与されている人物は同期間にCCCに在籍していたボブ・ハワード氏です。

プラスター氏の体験談、三島軍曹の著書などなどなにかと話題にあがることの多い方です。

SOGの中でも特に秀でた存在だったのでしょうね。

最後に、抜かりないEA社がハンソンリグ用のA7Aストラップを既に出してたりします。

絶妙なセンスでSOGリーコン装備リエナクターのかゆい所に手が届く商品を次々ラインナップしてくるEA…素晴らしい!

ハンソンリグはカラビナも含めたシステムなのでこれ買った時は自前のカラビナで装備につけたって下さい。

分かる人にしかわからないワンポイントおしゃれ、素敵ですね(マジでだれも気付いてくれなさそうですが)

マクガイアリグ、STABOハーネスと並び、ベトナム戦争中に使用された抽出具の一種です。

この抽出システムは長い1本のA7Aストラップとカラビナを用いた抽出具で、SOGの隊員であり当時リーコンチームのリーダーだった

ビル・ハンソンによって、1968年の10月に開発されました。

A7Aストラップはもともと航空貨物の捕縛等に用いられる汎用ストラップの総称で、マクガイアリグ等にも使われています。

使用しない場合は画像のように束ねて装備にカラビナでひっかけて運搬し、いざ使う場合にはストラップを身体に巻きつけてカラビナで結合し、

ハーネスを形成して身体を固定、ヘリのウィンチに取り付け抽出する、といった運用がなされます。

【使用方法】

D.ハンソンリグ(注意:ハンソンリグはDリングとスナップリンクを含むA-7Aストラップから構成される)

1.Dリングを通しストラップを縫い付ける。

2.Dリングを保持しフリクションアダプターの厚肉フローティングバーを反対側へと向ける

3.ストラップのよれを完全に排除しフリクションアダプターに通してストラップを縫い付ける。

4.ストラップの端が負傷者の前方にくるように、負傷者の左肩にDリングとフリクションアダプターを当てる。

5.ストラップを左足で押さえ、ストラップの端をきつく引っ張る。

6.左手で負傷者の左肩にあるリングとアダプターををホールドする。負傷者の背中にストラップを入れて前方へと引っ張る。

7.左手で右左の両ストラップをしっかりと保持する。

8.負傷者の脚の間を通し第三の方向へ引っ張り上げ、菱形をつくる。

9.すべての3つの部分をスナップリンクで一つにまとめ、再度ストラップを締め直す。

10.抽出ロープのエンドを連結しているスナップリンクを用いてA-7AストラップのDリングへと引っかける。

(抽出ロープはSTABOサスペンションロープとする)

11.航空機に準備よしの信号を送る。

注意:もし可能であれば、サスペンションロープのフックはDリングを通してA-7Aストラップを束ねているスナップリンクに繋いでもよい。

上記の特殊部隊医療ハンドブック第2版 (2008年9月制定)は現在使われてるものらしく、USSOCOMが発刊した2001年の第一版を改訂したもの。

そのルーツは1969年にJFKセンターがSF向けに編集したハンドブックである。とか、まえがきに書いてありました。

(イマドキなPJの画像で固めてみました)

ハンドブックではハンソンリグの取扱要領に先立って、救出の際に使用する方法の優先順位が示されており

a) ジャングルペネトレータ

b) 担架

c)「馬の首輪」

d) ハンソンリグ

という順番になっていました。

優先度は低いにしても、非常の場合には現代でも使われる可能性があるようです。

ハンソンリグの作り方を解説した動画なんてのもありました。

「こちらがいわゆるハンソン・ハヘイスティ・ハーネスになります。

墜落したパイロットを水面からヘリで吊り上げ救出するために、ベトナム戦争で広く使用されました。

クイック、簡単、かつシンプルにハーネスを取り付けられる方法であり、チェストハーネスやシートハーネスの様な形状に出来るので、

たとえ被吊り上げ者がけが人や、意識不明の状態であっても滑り落ちることなく使用できます。

さて…ここに24フィート(約8m)のウェビングがありますが、固め止め結び(Double overhand knot)で結びます。

ふじ結び(water knot)にはこの用途だと緩むのでしません。なのでこの用途にはとても強く結べる固め止め結びを使います。

ウェビングの端を結ぶとこのような大きな輪ができるでしょう。

輪っかを片方の肩にかけたら、後ろから肩にかけた側と反対の脇腹後ろを通るようにしてウェビングを引っ張ります。

さらに股の間からも同じように引っ張り上げれば、3つのループが身体の中心に来ます。

脇から通してきた1本を他の2つのループの間を身体の前でくぐらせて引っ張ると、身体を締めて拘束することができます。

身体はウェビングで拘束されるので、けが人や意識不明の人であってもウェビングから落下しなくなります。

決して快適性があるとは言い難いうえ、吊られることでウェビングが勝手に締まってしまうものの、

人を抽出する場合にすばやくハーネスを作ることができます。

もし締められるのが嫌なら真ん中でウェビングを結べば大丈夫です。

またこうすれば両手がフリーになるので吊り上げ時の回転を防ぐために片手を使えるようになります。」

このムチムチしたオッチャンはアメリカの消防かレスキューの方のようです。

ハンソン氏も自分の考案したアイディアが軍事以外の部門にまで浸透するとまでは思わなかったでしょう。

動画ではストラップの端を縛ってますがSOGリーコンではA7Aストラップを使いますので

ループの金具に通すことで輪っかが作れますから 縛る必要はありません。

もしかしたら初期ロットのSTABOのようにウェビングは輪っか状に縫いつけられていた可能性もあるかもしれません。

【SOGにおけるハンソン・リグ】

(RTハワイで、チームメイトに訓練しているプラスター氏)

話をSOGで使用されたハンソンリグに戻します。

プラ氏の著書の中では意識不明の隊員を抽出する方法としてハンソンリグが取り扱われていました。

SOGリーコンでは負傷者に対する止血、モルヒネ、竹の応急担架、圧迫止血の手順などと合わせて、

ヤードや南ベトナム人を含む隊員全員ができるよう徹底させておいたそうです。

マクガイアリグ、STABOハーネスと並んで、このシステムもヘリに吊りあげられるという点は同じですが

このシステムは使用しない場合は束ねた状態で携行され、いざ使用するときに身体にウェビングを巻きつけ

ハーネスを形成、ヘリのホイストロープに引っかける…という使い方をしますので

ヘリからシステム一色が投下されるマクガイアリグ、隊員各自があらかじめ装備しておくSTABOとはまた性質が異なります。

このシステムはSTABOのような装備を身につけていない被救出者であっても、ストラップさえあれば誰にでもその場ですばやく抽出具を身につけさせることができます。

さらにマクガイアリグの場合、被抽出者はヘリにつられている間ずっと自分の姿勢を維持できるだけの体力があることが大前提になります(実際落っこちた例があるそうです)が、

ハンソンリグなら身体を確実に拘束した状態で吊り上げられるので、憔悴したパイロット、負傷した味方、さらには捕えた捕虜であっても確実に抽出することが可能です。

書籍などで言及はありませんが、以上のことからハンソンリグは次のような任務で使用されたのではないかと推測できます。

1.CSAR :Combat Search and Rescue (SOGでは墜落したパイロット等の救出任務のことをBlight Light Rescueと呼びました)

2.緊急事態を宣言したチームの救出作戦 (こちらはPrairie-Fire Emergencyという暗号が使われました)

3.捕虜捕獲作戦

もちろんヘリが着陸出来る場所があればハンソンリグは使われなかったでしょう。

しかしSOGの隊員たちにさらなる生存の可能性をもたらしたことは間違いありません。

【ハンソン氏について】

ビル・ハンソン氏は1963年から東南アジアで活動してきたベテランで、SOG勤務の前にはプロジェクトデルタやその他様々な任務に従事しました。

彼は1968年8月にそれまでいたRTフロリダからRTハワイへと配置され、RTハワイの1-0、チームリーダーとして同年12月まで在籍していました。

1968年1月に開かれた表彰式の様子。右のブロンズスターを授与されているのがハンソン氏です。

RTハワイに来たのは8月ですから、RTハワイに配属される前からCCCにはいたということになります。

ん…たしかRTフロリダって70年にはCCNにいたと思ったのですが(HALOミッションを実施している)

この頃はRTアリゾナはCCCに所属していたというのでしょうか。

それとも別の仕事をしていたとか。

ちなみに左のシルバースターを授与されている人物は同期間にCCCに在籍していたボブ・ハワード氏です。

プラスター氏の体験談、三島軍曹の著書などなどなにかと話題にあがることの多い方です。

SOGの中でも特に秀でた存在だったのでしょうね。

最後に、抜かりないEA社がハンソンリグ用のA7Aストラップを既に出してたりします。

絶妙なセンスでSOGリーコン装備リエナクターのかゆい所に手が届く商品を次々ラインナップしてくるEA…素晴らしい!

ハンソンリグはカラビナも含めたシステムなのでこれ買った時は自前のカラビナで装備につけたって下さい。

分かる人にしかわからないワンポイントおしゃれ、素敵ですね(マジでだれも気付いてくれなさそうですが)

2015年01月14日

mcguire rig source document

マクガイアリグに関する英文と日本語訳のメモが埋もれていました。

読みにくいですがもったいないので整理せずそのまま投稿してしまいます。

They were flown out of the danger area and then set down in a clearing in order to board the helicopter.

隊員はMcGuire Rigに吊されたま旦危険地帯を抜け、安全な地帯に達すると一旦隊員を降ろしヘリに乗り込ませる。

On a long flight the harness proved to be extremely uncomfortable.

Rigにつられた状態での長時間の飛行は、隊員に極度の疲労を与えてしまう。

From the pilot's standpoint, performing an extraction using a McGuire Rig required intense concentration.

Once the soldiers were in the rig, the pilot would attempt to hover straight up.

パイロット側の観点から見ると、McGuireRigを用いた抽出は非常に集中力を要求される作業である。

CPT John W. "Jack" Green, III, flying a UH-1B for the 145th Airlift Platoon in support of Project Delta was the first pilot to utilize the McGuire Rig in an emergency extraction.

プロジェクト・デルタを支援する第145エアリフト中隊でUH-1Bを操る John W. "Jack" Green3世大尉は、McGuireRigによる非常脱出を初めて実施したパイロットである。

In mid-1966, 145th was blended into the 281st AHC which then assumed the mission of supporting Project Delta. Due to intense training with the MACV Recondo School and on the job training with Project Delta, the 281st AHC became highly proficient in usage of the McGuire Rig.

1966年中頃、第145中隊はプロジェクト・デルタを支援する任務を担う第281アサルトヘリ中隊へと組み込まれた、編入された。

(調べた結果ニャチャンに展開していた145th Aviation Platoon in 145th Aviation Battalionという部隊があった。

全体的にはよくわからないものの、ヘリ部門があって、1966年よりニャチャンにおいて5th SFGの支援を行う任務に就いていたようである。Project Deltaの支援任務と解釈していいのだろうか。この145th小隊は1966年に281th Assalt Hericopter Companyへと編入された。)

ーここまで緑のサイトー

McGuire Rigは以下の場合に使用される。

・抽出用ヘリが着陸できない地点で抽出する場合

・低空でホバリングできない場合

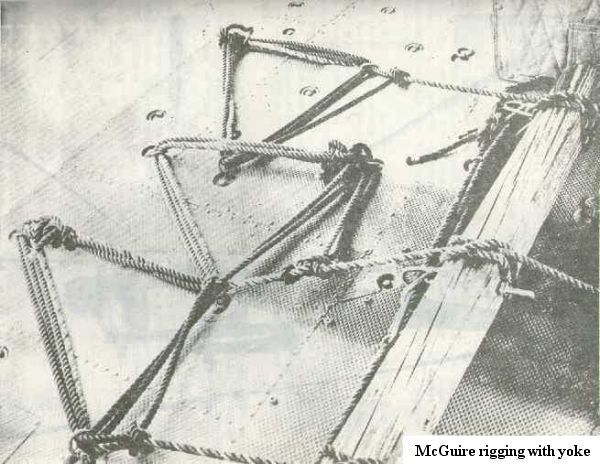

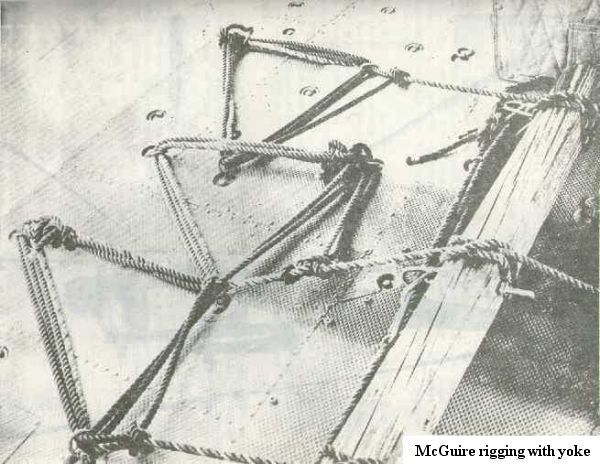

・Extraction Rudder、抽出ハシゴの長さ=35Feets (10.668m)

この長さが地上まで足りない場合

プロジェクト・デルタがベトナム戦争中実施したLRRPなどの任務において偵察チームの浸透・撤収に使用されたヘリコプターは、主にアメリカ陸軍第281強襲ヘリ中隊のUH-1D/H であった。偵察チームが危険にさらされた場合や敵の追撃を振り切れなくなった場合などには、チームは緊急脱出を要請した。この緊急脱出はしばしばマクガイア・リグと呼ばれる装置によって完遂された。

マクガイア・リグは、抽出用ヘリが着陸できない地点から抽出を行う場合、低空でホバリングできない場合、脱出用ハシゴの長さが地上まで足りないなどの場合(約10m)に使用される手段である。ヘリがチームから最低でも30m以下の高度に降下できたならば、マクガイア・リグがチームに向けて投下されチームはロープで抽出される。

全長15in (4.572m) 幅3in (76.2mm) ナイロン製のシンプルなストラップが男性が座るのに十分な直径の輪を作っており、このアッセンブリはA7Aと呼ばれる。(A7Aストラップはファティーグのベルトとしても使用された。SF隊員やヤードが着用する画像がたまにある)

これには小さな手綱になるストラップが付属しており、隊員はこれに掴まってケガや落下を防止する。

A7Aストラップの先端には長さ120Feet(36.589m) 直径1/2in (12.7mm)のナイロン製ロープが繋がる。

これらはヘリ左舷に搭載されたグリスウォルド・コンテナ(厚いキャンバス製の武器格納容器)に収納される。

ナイロン製ロープはS字に折りたたまれゴムバンドによってキャンバス生地に結束され、グリスウォルド・コンテナの内側に縫いつけられる。

このコンテナには3つの役割があった。ロープを汚れから守り、ロープを踏みつけたときの保護、また床の鋭い角からの保護にもなった。

( 三角型にUH-1右舷床面に固定されたロープはくびきを介して下方へ垂れ下がる)

機内側のロープ端は機体床面中央部にある6in×6in×5feet(15cm×15cm×1.5m)の木材を貫通して、床面に少なくとも3つのアンカーリングで固定されていた。

木材は3つの大きなリングがボルト留めされ、このリングはスナップリングで床面のアンカーリングに固定された。

20~30lbの重さがある砂袋がA7Aストラップの輪っかに結びつけられていて、ストラップはグリスウォルド・コンテナの外側にまくり上げられていた。

それぞれのヘリには通常3つのマクガイア・リグが搭載されていた。

マクガイア・リグ システムはロープが肝心であった。適切なロープのメンテナンスがマクガイア・リグの信頼性を大きく左右した。1/2in径のナイロン製ロープの耐荷重は3600lbであった。数回の使用の後にロープは注意深く点検される。もし1組でもより線の損傷があれば、そのロープは破棄される。もし1組でもより線の損傷があれば、ロープ全体が弱体化してしまうのである。

マクガイア・リグがヘリの床面に装着された後には、全長80Feet(約24m)のアルミ柱及び鋼製ワイヤーで出来たハシゴがマクガイア・リグの頭上に取り付けられた。

また35Feet長のハシゴも巻き上げられた状態でヘリの両サイドの、スキッドと床の間のスペースに据え付けられた。ハシゴの中央はヘリ床面のアンカーとスナップリンクによって固定された。

巻き上げられたハシゴ自体は床のアンカーリングに、ヒューイに元から装備されている普通のシートベルトによって保持された。ハシゴを投下するにはシートベルトを足で蹴っ飛ばしてオープンする。そのためハシゴを降ろす号令は“Kick the Ladders.”“ハシゴを蹴れ!”であった。

ハシゴが展開されチームがハシゴに掴まると、ヘリは上昇し彼らをジャングルから引き上げた。

ハシゴによる抽出が出来ずマクガイア・リグを使用する決断が下された場合には、左舷の縄ハシゴは機内に引っ張り上げられると反対側に収容された。

ヘリクルーは床面の鋭い外側の縁からロープを保護するためにグリスウォルド・コンテナを展開する。キャンバス生地の布をヘリの外へと垂らして、床の鋭角とロープとの間がキャンバスにより保護されることを確かめる。

ヘリが偵察チーム頭上の100Feet以下に降下するとすぐ、回収ヘリクルーは各砂袋を持ち上げると、それらを投下する。

落下する砂袋の重さに引っ張られたロープとマクガイア・リグは、もの凄い速さで地上めがけて落ちてゆく。

偵察チームは落ちてくる砂袋をかわさなくてはならない。

プロジェクト・デルタにおける偵察チームは基本的にグリーンベレー2名と南ベトナム特殊部隊4名から構成され、マクガイア・リグによりチームを抽出するには2機のヒューイを要した。

プロジェクト・デルタの偵察任務では、マクガイア・リグは作戦基本手順(原文ではRecon SOP:Standard Operation Procedure)では、まず最初のヘリが3名のベトナム人を抽出し、次のヘリでアメリカ人2名と残りのベトナム人を引き上げることになっていた。

アメリカ人は無線機を運搬するため常に最後まで待たなくてはならなかった。

作戦基本手順はまた、M16やCAR-15のキャリングハンドルをスナップリングで銃口が全貌を向くようにLDEに吊るよう提示していた。

こうすることで、隊員は必要に応じて抽出時にも片手で反撃が出来るようになった。

LZに砂袋がドスンと落下すると、最初の3人はそこに駆け寄りマクガイア・リグを手にすると、A7Aの一番下にあるストラップ・ロープに彼らのラックサックをスナップリンクでくくりつける。ラックサックは外して別に吊す訳である。

そして手綱を左手に持ちマクガイア・リグのリングに足をかけ3人とも準備が整うと、ロープを揺らして機上のヘリクルーへと合図を伝える。

抽出要員のNCOはパイロットにリフトオフの命令を出す。ヘリが上昇するとロープは締まり、3人はマクガイア・リグに座る姿勢を取るのである。

離陸すると彼らは腕と脚をリグに支えられて飛び上がり、ヘリの100Feet 下を空中に浮く1つの塊と化した。

ロープが撃たれた場合に備えて、隊員はそれぞれの腕や脚を互いに支え合った。

FOBへの帰り道、比較的安全でひらけている地帯を発見したときや、もしくはヘリが予備燃料をキャビン内に搭載してきた場合などでヘリは一旦着陸した。

そういった場合隊員はマクガイア・リグを降りてヘリに乗り込むことが出来る。

もし着陸出来そうな場所がなければ、偵察チームは基地までずっと吊されることになる。

たった3inの幅しかないナイロン帯に体が食い込むので、長時間の使用に伴う疲労は並大抵の物ではない。

帰投まで残り1時間を過ぎてからの期間以降もリグに吊されっぱなしということは、大して珍しいことではなかった。

プロジェクト・デルタの偵察任務が行われた作戦区域はUH-1D/Hの最大行動半径の位置にあったのである。

燃料を満載して出撃しても、ヒューイは燃料の制約上、作戦空域に最大15分しか残ることができなかった。

もし回収に15分以上かかってしまった場合には、帰路で一旦着陸しチームを収容することができず、FOBに直行することになってしまう。

もしこうなった場合、ヘリは“ビンゴフュエル”になる前に辛うじてFOBに到達することはできるものの、隊員はFOBまでずっとマクガイア・リグに吊されることになってしまうのだ。

ヘリに搭乗している回収要員のNCOはマチェットを機内に持ち込んだ。離陸時に隊員が樹木に絡まってしまった場合にロープを切断するためである。

また、もしヒューイに異常が発生して高度が下がり始めたときには、マクガイア・リグに吊られる隊員が森林の樹冠に達したところで、なんと回収要員のNCOはマチェットでロープを切ってしまうのだという。

これは隊員の間で交わされた“自分たちが落ちた上にヘリが降ってくるより、地面や木に落ちる方がまだ生存のチャンスがある”という合意の上での取り決めによるものであった。

マクガイア・リグがあまりにも苦痛でしんどかったためにSOGは1969年にSTABOハーネスを発明した。

プロジェクト・デルタの偵察チームでもSTABOハーネスを採用したいという申請があったものの、これは却下されてしまった。

兵站の観点からして、プロジェクト・デルタの部隊規模にSTABOハーネスが割に合ってないと判断されたのである。

プロジェクト・デルタに参加するすべての隊員、偵察チームだけでなくロードランナー、BDAに就くヌン族、レンジャーなど全体に緊急脱出の能力を付与出来なければならない。

もしプロジェクト・デルタがSTABOハーネスを採用しようものなら、数百ものSTABOハーネスを準備する必要がある。

しかしマクガイア・リグならは、プロジェクト・デルタは全体で20~30組ほどを揃えておけばよく、容易に制作できるので足りなくても必要な分はすぐに用意できる。

STABOハーネスはパラシュート降下用のハーネスに似た形状のハーネスである。

A7Aナイロンストラップによく似た素材で出来ており、2本のストラップを背中でX字にクロスし縫い合わせてハーネスとしている。装備を自由につけることができ、抽出以外の際もLDEのようにフィールドギアとしての使用が可能である。

しかし、STABOハーネスは製作に時間がかかるうえ、コストも高い。STABOハーネスはS、M、Lサイズが製作された。

抽出を行う際、2本のストラップをハーネス前方のDリングにフックをかけ、股をくぐらせる。

リグの腰に位置する部分にM1956ピストルベルトを通すようになっており、ベルトはタイトに固定される。

肩部にある2つのDリングはヘリから降ろされたロープをフックで固定するためのものである。

STABOハーネスとマクガイア・リグを比較したとき、STABOハーネスが大きく勝っている点は快適性であった。

抽出されているときの乗り心地がマクガイア・リグより優れていた。

対照的に、マクガイア・リグを抽出に使用する場合は、抽出までの作戦中隊員はヘトヘトにならずに済んだ。

マクガイア・リグはヘリ側に装備されているので、STABOのように作戦地域に携行する必要がなかった。

STABOハーネスはM1956 LBEより重量がかさむ。そのうえ自重に加えアンモポーチ、グレネード、キャンティーンなどの重量がのしかかるが、これを数日間装備し続けると体への負担が通常のHハーネスよりも大きかった。

重たいラックサックとの相性もまた悪かった。(負担を軽減するため現地制作かもともと付属したのかは分からないが肩パッドが取りつけられたCISOラックサックやSTABOハーネスが存在した。また、ベトナム戦後のSTABOハーネスには肩の部分にシリコンが封入された。そのため多少なりともフィットするようにはなっている。それでも構造上、同じ重さでも肩には鋭く負担がかかる)

マクガイア・リグは必要になったときには必ずそこにある。ハーネス自体がヘリに搭載されているため、ヘリさえやって来れば抽出の条件が整うからだ。

対してSTABOは、もしも作戦中に装備ごと投棄したり紛失したりしてしまったならば、隊員はハーネスによる抽出の機会を無くしてしまう。

その点でマクガイア・リグはより確実性がある方法と言えるだろう。

また、NVAの制服を身にまとうロードランナーたちに、STABOハーネスを装備させる訳にもいかなかった。(と書かれているが実際SOGは普通にNVAの服とSTABOを併用している。)

プロジェクト・デルタは最後までマクガイア・リグを使用し続けた。

快適性にこそ難はあったものの、マクガイア・リグは安価で信頼性に富み、効果的なシステムであった。

まさに必要に駆られているこのようなタイミングで革新的なシステムを考案したチャールズ T. マクガイア上級軍曹は、何百人ものアメリカ人、ベトナム人、部族たちから、この信頼できるシステムのおかげで命があり、戦い続けられることを感謝され続けたのである。

読みにくいですがもったいないので整理せずそのまま投稿してしまいます。

They were flown out of the danger area and then set down in a clearing in order to board the helicopter.

隊員はMcGuire Rigに吊されたま旦危険地帯を抜け、安全な地帯に達すると一旦隊員を降ろしヘリに乗り込ませる。

On a long flight the harness proved to be extremely uncomfortable.

Rigにつられた状態での長時間の飛行は、隊員に極度の疲労を与えてしまう。

From the pilot's standpoint, performing an extraction using a McGuire Rig required intense concentration.

Once the soldiers were in the rig, the pilot would attempt to hover straight up.

パイロット側の観点から見ると、McGuireRigを用いた抽出は非常に集中力を要求される作業である。

CPT John W. "Jack" Green, III, flying a UH-1B for the 145th Airlift Platoon in support of Project Delta was the first pilot to utilize the McGuire Rig in an emergency extraction.

プロジェクト・デルタを支援する第145エアリフト中隊でUH-1Bを操る John W. "Jack" Green3世大尉は、McGuireRigによる非常脱出を初めて実施したパイロットである。

In mid-1966, 145th was blended into the 281st AHC which then assumed the mission of supporting Project Delta. Due to intense training with the MACV Recondo School and on the job training with Project Delta, the 281st AHC became highly proficient in usage of the McGuire Rig.

1966年中頃、第145中隊はプロジェクト・デルタを支援する任務を担う第281アサルトヘリ中隊へと組み込まれた、編入された。

(調べた結果ニャチャンに展開していた145th Aviation Platoon in 145th Aviation Battalionという部隊があった。

全体的にはよくわからないものの、ヘリ部門があって、1966年よりニャチャンにおいて5th SFGの支援を行う任務に就いていたようである。Project Deltaの支援任務と解釈していいのだろうか。この145th小隊は1966年に281th Assalt Hericopter Companyへと編入された。)

ーここまで緑のサイトー

McGuire Rigは以下の場合に使用される。

・抽出用ヘリが着陸できない地点で抽出する場合

・低空でホバリングできない場合

・Extraction Rudder、抽出ハシゴの長さ=35Feets (10.668m)

この長さが地上まで足りない場合

プロジェクト・デルタがベトナム戦争中実施したLRRPなどの任務において偵察チームの浸透・撤収に使用されたヘリコプターは、主にアメリカ陸軍第281強襲ヘリ中隊のUH-1D/H であった。偵察チームが危険にさらされた場合や敵の追撃を振り切れなくなった場合などには、チームは緊急脱出を要請した。この緊急脱出はしばしばマクガイア・リグと呼ばれる装置によって完遂された。

マクガイア・リグは、抽出用ヘリが着陸できない地点から抽出を行う場合、低空でホバリングできない場合、脱出用ハシゴの長さが地上まで足りないなどの場合(約10m)に使用される手段である。ヘリがチームから最低でも30m以下の高度に降下できたならば、マクガイア・リグがチームに向けて投下されチームはロープで抽出される。

全長15in (4.572m) 幅3in (76.2mm) ナイロン製のシンプルなストラップが男性が座るのに十分な直径の輪を作っており、このアッセンブリはA7Aと呼ばれる。(A7Aストラップはファティーグのベルトとしても使用された。SF隊員やヤードが着用する画像がたまにある)

これには小さな手綱になるストラップが付属しており、隊員はこれに掴まってケガや落下を防止する。

A7Aストラップの先端には長さ120Feet(36.589m) 直径1/2in (12.7mm)のナイロン製ロープが繋がる。

これらはヘリ左舷に搭載されたグリスウォルド・コンテナ(厚いキャンバス製の武器格納容器)に収納される。

ナイロン製ロープはS字に折りたたまれゴムバンドによってキャンバス生地に結束され、グリスウォルド・コンテナの内側に縫いつけられる。

このコンテナには3つの役割があった。ロープを汚れから守り、ロープを踏みつけたときの保護、また床の鋭い角からの保護にもなった。

( 三角型にUH-1右舷床面に固定されたロープはくびきを介して下方へ垂れ下がる)

機内側のロープ端は機体床面中央部にある6in×6in×5feet(15cm×15cm×1.5m)の木材を貫通して、床面に少なくとも3つのアンカーリングで固定されていた。

木材は3つの大きなリングがボルト留めされ、このリングはスナップリングで床面のアンカーリングに固定された。

20~30lbの重さがある砂袋がA7Aストラップの輪っかに結びつけられていて、ストラップはグリスウォルド・コンテナの外側にまくり上げられていた。

それぞれのヘリには通常3つのマクガイア・リグが搭載されていた。

マクガイア・リグ システムはロープが肝心であった。適切なロープのメンテナンスがマクガイア・リグの信頼性を大きく左右した。1/2in径のナイロン製ロープの耐荷重は3600lbであった。数回の使用の後にロープは注意深く点検される。もし1組でもより線の損傷があれば、そのロープは破棄される。もし1組でもより線の損傷があれば、ロープ全体が弱体化してしまうのである。

マクガイア・リグがヘリの床面に装着された後には、全長80Feet(約24m)のアルミ柱及び鋼製ワイヤーで出来たハシゴがマクガイア・リグの頭上に取り付けられた。

また35Feet長のハシゴも巻き上げられた状態でヘリの両サイドの、スキッドと床の間のスペースに据え付けられた。ハシゴの中央はヘリ床面のアンカーとスナップリンクによって固定された。

巻き上げられたハシゴ自体は床のアンカーリングに、ヒューイに元から装備されている普通のシートベルトによって保持された。ハシゴを投下するにはシートベルトを足で蹴っ飛ばしてオープンする。そのためハシゴを降ろす号令は“Kick the Ladders.”“ハシゴを蹴れ!”であった。

ハシゴが展開されチームがハシゴに掴まると、ヘリは上昇し彼らをジャングルから引き上げた。

ハシゴによる抽出が出来ずマクガイア・リグを使用する決断が下された場合には、左舷の縄ハシゴは機内に引っ張り上げられると反対側に収容された。

ヘリクルーは床面の鋭い外側の縁からロープを保護するためにグリスウォルド・コンテナを展開する。キャンバス生地の布をヘリの外へと垂らして、床の鋭角とロープとの間がキャンバスにより保護されることを確かめる。

ヘリが偵察チーム頭上の100Feet以下に降下するとすぐ、回収ヘリクルーは各砂袋を持ち上げると、それらを投下する。

落下する砂袋の重さに引っ張られたロープとマクガイア・リグは、もの凄い速さで地上めがけて落ちてゆく。

偵察チームは落ちてくる砂袋をかわさなくてはならない。

プロジェクト・デルタにおける偵察チームは基本的にグリーンベレー2名と南ベトナム特殊部隊4名から構成され、マクガイア・リグによりチームを抽出するには2機のヒューイを要した。

プロジェクト・デルタの偵察任務では、マクガイア・リグは作戦基本手順(原文ではRecon SOP:Standard Operation Procedure)では、まず最初のヘリが3名のベトナム人を抽出し、次のヘリでアメリカ人2名と残りのベトナム人を引き上げることになっていた。

アメリカ人は無線機を運搬するため常に最後まで待たなくてはならなかった。

作戦基本手順はまた、M16やCAR-15のキャリングハンドルをスナップリングで銃口が全貌を向くようにLDEに吊るよう提示していた。

こうすることで、隊員は必要に応じて抽出時にも片手で反撃が出来るようになった。

LZに砂袋がドスンと落下すると、最初の3人はそこに駆け寄りマクガイア・リグを手にすると、A7Aの一番下にあるストラップ・ロープに彼らのラックサックをスナップリンクでくくりつける。ラックサックは外して別に吊す訳である。

そして手綱を左手に持ちマクガイア・リグのリングに足をかけ3人とも準備が整うと、ロープを揺らして機上のヘリクルーへと合図を伝える。

抽出要員のNCOはパイロットにリフトオフの命令を出す。ヘリが上昇するとロープは締まり、3人はマクガイア・リグに座る姿勢を取るのである。

離陸すると彼らは腕と脚をリグに支えられて飛び上がり、ヘリの100Feet 下を空中に浮く1つの塊と化した。

ロープが撃たれた場合に備えて、隊員はそれぞれの腕や脚を互いに支え合った。

FOBへの帰り道、比較的安全でひらけている地帯を発見したときや、もしくはヘリが予備燃料をキャビン内に搭載してきた場合などでヘリは一旦着陸した。

そういった場合隊員はマクガイア・リグを降りてヘリに乗り込むことが出来る。

もし着陸出来そうな場所がなければ、偵察チームは基地までずっと吊されることになる。

たった3inの幅しかないナイロン帯に体が食い込むので、長時間の使用に伴う疲労は並大抵の物ではない。

帰投まで残り1時間を過ぎてからの期間以降もリグに吊されっぱなしということは、大して珍しいことではなかった。

プロジェクト・デルタの偵察任務が行われた作戦区域はUH-1D/Hの最大行動半径の位置にあったのである。

燃料を満載して出撃しても、ヒューイは燃料の制約上、作戦空域に最大15分しか残ることができなかった。

もし回収に15分以上かかってしまった場合には、帰路で一旦着陸しチームを収容することができず、FOBに直行することになってしまう。

もしこうなった場合、ヘリは“ビンゴフュエル”になる前に辛うじてFOBに到達することはできるものの、隊員はFOBまでずっとマクガイア・リグに吊されることになってしまうのだ。

ヘリに搭乗している回収要員のNCOはマチェットを機内に持ち込んだ。離陸時に隊員が樹木に絡まってしまった場合にロープを切断するためである。

また、もしヒューイに異常が発生して高度が下がり始めたときには、マクガイア・リグに吊られる隊員が森林の樹冠に達したところで、なんと回収要員のNCOはマチェットでロープを切ってしまうのだという。

これは隊員の間で交わされた“自分たちが落ちた上にヘリが降ってくるより、地面や木に落ちる方がまだ生存のチャンスがある”という合意の上での取り決めによるものであった。

マクガイア・リグがあまりにも苦痛でしんどかったためにSOGは1969年にSTABOハーネスを発明した。

プロジェクト・デルタの偵察チームでもSTABOハーネスを採用したいという申請があったものの、これは却下されてしまった。

兵站の観点からして、プロジェクト・デルタの部隊規模にSTABOハーネスが割に合ってないと判断されたのである。

プロジェクト・デルタに参加するすべての隊員、偵察チームだけでなくロードランナー、BDAに就くヌン族、レンジャーなど全体に緊急脱出の能力を付与出来なければならない。

もしプロジェクト・デルタがSTABOハーネスを採用しようものなら、数百ものSTABOハーネスを準備する必要がある。

しかしマクガイア・リグならは、プロジェクト・デルタは全体で20~30組ほどを揃えておけばよく、容易に制作できるので足りなくても必要な分はすぐに用意できる。

STABOハーネスはパラシュート降下用のハーネスに似た形状のハーネスである。

A7Aナイロンストラップによく似た素材で出来ており、2本のストラップを背中でX字にクロスし縫い合わせてハーネスとしている。装備を自由につけることができ、抽出以外の際もLDEのようにフィールドギアとしての使用が可能である。

しかし、STABOハーネスは製作に時間がかかるうえ、コストも高い。STABOハーネスはS、M、Lサイズが製作された。

抽出を行う際、2本のストラップをハーネス前方のDリングにフックをかけ、股をくぐらせる。

リグの腰に位置する部分にM1956ピストルベルトを通すようになっており、ベルトはタイトに固定される。

肩部にある2つのDリングはヘリから降ろされたロープをフックで固定するためのものである。

STABOハーネスとマクガイア・リグを比較したとき、STABOハーネスが大きく勝っている点は快適性であった。

抽出されているときの乗り心地がマクガイア・リグより優れていた。

対照的に、マクガイア・リグを抽出に使用する場合は、抽出までの作戦中隊員はヘトヘトにならずに済んだ。

マクガイア・リグはヘリ側に装備されているので、STABOのように作戦地域に携行する必要がなかった。

STABOハーネスはM1956 LBEより重量がかさむ。そのうえ自重に加えアンモポーチ、グレネード、キャンティーンなどの重量がのしかかるが、これを数日間装備し続けると体への負担が通常のHハーネスよりも大きかった。

重たいラックサックとの相性もまた悪かった。(負担を軽減するため現地制作かもともと付属したのかは分からないが肩パッドが取りつけられたCISOラックサックやSTABOハーネスが存在した。また、ベトナム戦後のSTABOハーネスには肩の部分にシリコンが封入された。そのため多少なりともフィットするようにはなっている。それでも構造上、同じ重さでも肩には鋭く負担がかかる)

マクガイア・リグは必要になったときには必ずそこにある。ハーネス自体がヘリに搭載されているため、ヘリさえやって来れば抽出の条件が整うからだ。

対してSTABOは、もしも作戦中に装備ごと投棄したり紛失したりしてしまったならば、隊員はハーネスによる抽出の機会を無くしてしまう。

その点でマクガイア・リグはより確実性がある方法と言えるだろう。

また、NVAの制服を身にまとうロードランナーたちに、STABOハーネスを装備させる訳にもいかなかった。(と書かれているが実際SOGは普通にNVAの服とSTABOを併用している。)

プロジェクト・デルタは最後までマクガイア・リグを使用し続けた。

快適性にこそ難はあったものの、マクガイア・リグは安価で信頼性に富み、効果的なシステムであった。

まさに必要に駆られているこのようなタイミングで革新的なシステムを考案したチャールズ T. マクガイア上級軍曹は、何百人ものアメリカ人、ベトナム人、部族たちから、この信頼できるシステムのおかげで命があり、戦い続けられることを感謝され続けたのである。

2014年01月27日

STABO ハーネス

(STABOハーネスを着用するMACV RECONDOスクールの教官)

STABOハーネス

ベトナム戦争中 SOGリーコンチームでのみ使用された、SOGのトレードマークです。

このシステムは5th SFG(第5特殊部隊) のMACVリコンド―スクールにおいて

ロバート・スティーブンス少佐 ジョン・クナープ大尉 クリフォード・ロバーツ一等軍曹の手によって生み出されました。

マクガイア・リグが使われていたころ、木にぶつかったら落ちるとか、負傷者が落ちるとか、ケツが痛いとか

現場から コレもう少し何とかならんのかね?という不満の声が上がるようになりました。

そのころ、SOGリーコンの誰かがどこかで、ドイツのラぺリング用具“ハンソン・リグ”を改造してスイスシートとして使用し始めました。

このアイディアが後にリコンド―スクールで煮詰められ、STABOハーネスとして発展してゆくことになってゆきます。

抽出具としての兄弟はマクガイア・リグ、ルーツはハンソン・リグ と言ったところでしょうか。

米陸軍の技術指令書にこんなありがたい画像がありましたので紹介します。

我々はハーネス単体を差してSTABOと呼んでいますが、そもそもSTABOシステムとは

ヘリにつける各種ユニットを含めた隊員抽出システム全体のことを指すわけですので

SOGリーコンの隊員達はその構成品の中に付属する兵員用ハーネスを身につけていたということになります。

上から順に ハーネス、両肩のDリングとロープを連結する拘束装置、ロープ、隊員同士を結ぶ安全帯

そして一番下のはロープを束ねて入れておくデプロイメントバッグ、ヘリから投下し展開させます。

足のとこにある布がデプロイメントバッグですね。

1人の下にさらに2人がぶら下がります。

以下は整理できなかった訳文の洪水になります。

STABOハーネスはパラシュート降下用のハーネスに似た形状のハーネスである。

A7Aナイロンストラップによく似た素材で出来ており、2本のストラップを背中でX字にクロスし縫い合わせて(確か穴が空いて動くのと、縫われて動かないのがありますよね)ハーネスとしている。

ハーネスには装備を自由につけることができ、抽出以外の際もLDEのようにフィールドギアとしての使用が可能である。

しかし、STABOハーネスは製作に時間がかかるうえ、コストが高かった。(何と比較して高かったのか…)

STABOハーネスはS、M、L(マニュアルによればSはStandardサイズらしい)サイズが製作された。

抽出を行う際、2本のストラップをハーネス前方のDリングにフックをかけ、股をくぐらせた。

リグの腰に位置する部分にM1956ピストルベルトを通すようになっており、ベルトはタイトに固定された。

肩部にある2つのDリングはヘリから降ろされたロープをフックで固定するためのものである。

(別の文献)

MACVリコンドースクールで産声を上げたSTABOハーネスは、迅速な偵察隊員の抽出を可能にすべく設計された個人抽出装備である。

頑丈なナイロンストラップが背中でクロスするような構造になっている。

このナイロンはMIL規格で言うところのMIL-W-27265「タイプ13ナイロン」である。

隊員は肩のDリングにヘリの抽出綱の先をつけるだけで抽出の準備が整った。

STABOはマクガイア・リグから発展したシステムだった。マクガイア・リグはSTABOと似てはいるものの、全く異なった抽出システムであった。

乗るのには力と器用さが必要で、傷病者の抽出に使うことができない欠点があった。

M1956ピストルベルトを装備することでSTABOハーネスはM1956やM1967サスの代わりとして使うことができた。

脚部のストラップは抽出時以外は使用せず、肩にテープやゴムバンドで固定したり、肩のDリングにつけるなどした。

STABOの最初の生産はCISOにより実施された。1969年3月、CISOは最初の500着を1着5ドルのコストで生産した。

(←あれ、安くね?マクガイアよりユニットコスト全然高いんじゃなかったっけ?もうわけがわかりません)

安全性などのテストと改修がなされ、ユニットコストが100ドルから14ドルあたりまで下げられたSTABOがナティック研究室で1370着生産された。

CISOモデルとNatickモデルは両方ともS,M,Lサイズが存在した。

Natickモデルは肩部へのパッド追加、脚部のストラップに調節機能追加、あらかじめピストルベルトを縫い付けて生産するなどの改修が施されている。

サバイバルゲームにおけるSTABOハーネス

実際は全体のスパンに対して後半(1969年以降)でのみしか使用されなかったにも関わらず

SOGリーコン装備の「代名詞」として君臨するSTABOハーネス

米軍ではベトナム戦争終結後も使用されていたため現存数が多く、実物の入手もそこそこ可能なアイテムです

当時物にはそう簡単に出会えないかもしれないですが。

レプリカはチャーリーさんをはじめとして色々と種類があるみたいですし

個人で製作している方もいらっしゃいます。

パーツはMilスペックに乗っ取ったものを使い、縫い方も忠実に再現できれば

それはもうレプリカという区分を超えた逸品になるに違いありません。

2014年01月26日

マクガイア・リグとSTABOハーネスの比較

(関連記事)

マクガイア・リグ その特徴と運用

(SOGのトレードマーク H-34から降ろされたマクガイア・リグから見た光景)

プロジェクトデルタでマクガイアリグが開発されると、SOGでもすぐに使われ始めました。

最大30mの高さでホバリングしたままチームを回収できるマクガイア・リグはすぐに成果をあげ、多くの隊員の命を救うこととなりました。

しかし先の記事にもあったように、隊員たちに極度のストレスと苦痛を与える、細い帯状の構造

そして負傷者など自分で姿勢を保てない者を運搬できないという欠点も浮上しました。

マクガイア・リグに代わる抽出具を渇望したSOGはやがて、1969年にSTABOハーネスを開発し運用を始めます。

これを見て「プロジェクト・デルタの偵察チームでもSTABOハーネスを採用しよう」という声が上がりました。

しかしこの提案は却下されてしまったそうです。

コストが高く制作時間も長いSTABOハーネスを、プロジェクト・デルタ全体に行き渡らせるのは不可能と判断されました。

(なんかSF映画っぽい)

というのも、プロジェクト・デルタにおいては、参加するすべての隊員・・・偵察チーム、BDAに就くヌン族、レンジャーなど

全ての隊員に対して緊急脱出できる能力を付与する必要があったからです。

個人装備の一部に組み込まれるSTABOハーネスは全員に行き渡る数を用意しないとなりません。

しかしあらかじめヘリに用意されているマクガイア・リグならは、プロジェクト・デルタ全体で20~30組ほどを揃えておけばok

一度に抽出に向かうヘリがマクガイア・リグを積んでさえいれば事足ります。

仕事は同じSTABOとマクガイア・リグですが、一番性格が異なるのはここですね。

また、もしヘリごと撃墜されたり人数が増えて不足しても、容易に制作できるので必要な分はすぐに用意できるとの判断でした。

STABOハーネスは快適性でマクガイア・リグに大きく勝っていました。

釣られているとき、マクガイア・リグは痛い上に1時間ずーっとバランスとってなきゃなりませんが

対するSTABOは、ただ釣られてるだけ。

STABOは吊られてる間でも両手がフリーであるという利点がありました。

地上の敵に対し反撃することが可能です。

対するマクガイア・リグは乗っているあいだ、隊員は自分のリグやほかの隊員のリグにつかまって、

自分が落下しないよう神経を尖らせながらバランスをとり続ける必要があります。

このような状態では片手で銃を持つことはできても、狙って当てる余裕などないでしょう。

作戦中、マクガイア・リグは地上にいちいち抽出具を携行する必要がありません。

マクガイア・リグは必要になったときには必ずそこにある確実性があります。

対してSTABOの場合、もしも作戦中に装備ごとパージしてしまったならば、隊員は抽出のチャンスを失うことになります。

(とは言ったものの、そんなことするシチュエーションあるのだろうか? パージすんのせいぜいラックサックだけだろうし)

STABOハーネスはM1956 LBEより重い上、M1956サスより細いですから、より肩に喰い込みます。

数日間装備し続けるとなると、この差は結構大きいかもしれません。

STABOはラックサックとの相性も良くなかったらしいです。

一部の実物STABOハーネスには肩の部分にシリコンが封入されてるものがあったりもします。

(追記:一部の実物、ではなくてベトナム戦争後に使用されたSTABOハーネス)

またラックサックのように、STABOに肩パッドを自作してつけてる隊員もたまーに見られたりします。

(そもそも自作ではなくてそのまま最初からついてたモデルもあったのではないかと)

(よくみるとSTABO装備してる……ってか、こんなガタイの良いNVAがいただろうかね!

トレイルで勤務したNVAは南方の日本兵のように、みな栄養失調でガリガリだったのだから)

あとデルタのSTABO採用反対理由に

「ロードランナー達はNVAの制服を身にまとうのに、STABOハーネスを装備させるのってどうなの?外見的に不自然じゃね?」

的なのもあったとか。

いっぽうのSOGはと言うと、黒装備だろうとNVAだろうと何ら気にせず装備してんですけどね。

て訳で、こんな要因もあったりなかったりして、1969年にSOGはSTABOへとシフト

プロデは依然としてマクガイア・リグに頼る という構図が出来上がったのでした。

マクガイア・リグ その特徴と運用

(SOGのトレードマーク H-34から降ろされたマクガイア・リグから見た光景)

プロジェクトデルタでマクガイアリグが開発されると、SOGでもすぐに使われ始めました。

最大30mの高さでホバリングしたままチームを回収できるマクガイア・リグはすぐに成果をあげ、多くの隊員の命を救うこととなりました。

しかし先の記事にもあったように、隊員たちに極度のストレスと苦痛を与える、細い帯状の構造

そして負傷者など自分で姿勢を保てない者を運搬できないという欠点も浮上しました。

マクガイア・リグに代わる抽出具を渇望したSOGはやがて、1969年にSTABOハーネスを開発し運用を始めます。

これを見て「プロジェクト・デルタの偵察チームでもSTABOハーネスを採用しよう」という声が上がりました。

しかしこの提案は却下されてしまったそうです。

コストが高く制作時間も長いSTABOハーネスを、プロジェクト・デルタ全体に行き渡らせるのは不可能と判断されました。

(なんかSF映画っぽい)

というのも、プロジェクト・デルタにおいては、参加するすべての隊員・・・偵察チーム、BDAに就くヌン族、レンジャーなど

全ての隊員に対して緊急脱出できる能力を付与する必要があったからです。

個人装備の一部に組み込まれるSTABOハーネスは全員に行き渡る数を用意しないとなりません。

しかしあらかじめヘリに用意されているマクガイア・リグならは、プロジェクト・デルタ全体で20~30組ほどを揃えておけばok

一度に抽出に向かうヘリがマクガイア・リグを積んでさえいれば事足ります。

仕事は同じSTABOとマクガイア・リグですが、一番性格が異なるのはここですね。

また、もしヘリごと撃墜されたり人数が増えて不足しても、容易に制作できるので必要な分はすぐに用意できるとの判断でした。

STABOハーネスは快適性でマクガイア・リグに大きく勝っていました。

釣られているとき、マクガイア・リグは痛い上に1時間ずーっとバランスとってなきゃなりませんが

対するSTABOは、ただ釣られてるだけ。

STABOは吊られてる間でも両手がフリーであるという利点がありました。

地上の敵に対し反撃することが可能です。

対するマクガイア・リグは乗っているあいだ、隊員は自分のリグやほかの隊員のリグにつかまって、

自分が落下しないよう神経を尖らせながらバランスをとり続ける必要があります。

このような状態では片手で銃を持つことはできても、狙って当てる余裕などないでしょう。

作戦中、マクガイア・リグは地上にいちいち抽出具を携行する必要がありません。

マクガイア・リグは必要になったときには必ずそこにある確実性があります。

対してSTABOの場合、もしも作戦中に装備ごとパージしてしまったならば、隊員は抽出のチャンスを失うことになります。

(とは言ったものの、そんなことするシチュエーションあるのだろうか? パージすんのせいぜいラックサックだけだろうし)

STABOハーネスはM1956 LBEより重い上、M1956サスより細いですから、より肩に喰い込みます。

数日間装備し続けるとなると、この差は結構大きいかもしれません。

STABOはラックサックとの相性も良くなかったらしいです。

一部の実物STABOハーネスには肩の部分にシリコンが封入されてるものがあったりもします。

(追記:一部の実物、ではなくてベトナム戦争後に使用されたSTABOハーネス)

またラックサックのように、STABOに肩パッドを自作してつけてる隊員もたまーに見られたりします。

(そもそも自作ではなくてそのまま最初からついてたモデルもあったのではないかと)

(よくみるとSTABO装備してる……ってか、こんなガタイの良いNVAがいただろうかね!

トレイルで勤務したNVAは南方の日本兵のように、みな栄養失調でガリガリだったのだから)

あとデルタのSTABO採用反対理由に

「ロードランナー達はNVAの制服を身にまとうのに、STABOハーネスを装備させるのってどうなの?外見的に不自然じゃね?」

的なのもあったとか。

いっぽうのSOGはと言うと、黒装備だろうとNVAだろうと何ら気にせず装備してんですけどね。

て訳で、こんな要因もあったりなかったりして、1969年にSOGはSTABOへとシフト

プロデは依然としてマクガイア・リグに頼る という構図が出来上がったのでした。

2012年12月26日

特殊部隊におけるMcGuire rigの使用について

今回は抽出具、マクガイア・リグについて解説していきたいと思います。

(1969年 MaiLoc にて McGuire Rigのトレーニングを行う3人のプロジェクトデルタ攻撃隊員)

マクガイア・リグ(McGuire Rig)は、ジャングルから隊員をすくい上げるための抽出システムです。

STABOハーネスと違って、すべてのモジュールがヘリコプターにあらかじめ搭載してある状態で準備してあります。

MACVSOGのイメージが根強い(というかSOGしか採用してないし)STABOハーネスに対し

マクガイア・リグはグリーンベレーが色が強いとでも言いましょうか。

有名な「B-52 プロジェクト・デルタ」で使われ続けた、もうひとつの抽出具です。

時系列的には、STABOハーネスより数年早く登場しています。

そう、大雑把に言えばマクガイア・リグはSTABOの原点。

これ無くしてSTABOを語ることはできないのです。

サバゲやコスプレで再現されない(つか、できない)もんだから、マクガイア・リグの影の薄さったらもう。

でも諸事情あってSTABOを採用しなかったデルタでは、特に重宝されていたとか。

A 170th AHC UH-1D bird going into a bamboo hover hole for an extraction

(抽出のため竹藪でホバリングする第170強襲ヘリコプター中隊(.2)のUH-1D“ヒューイ”)

越境作戦のため敵地に浸透したリーコンチーム(以降略称RT)が危険にさらされた場合、RTを敵地から迅速に回収しなければなりません。

回収はヘリコプターによって行われます。しかし作戦区域は背丈の高い樹木が生い茂る熱帯雨林です。

必ずしも安全に着陸できるようなLZに恵まれるとは限りません。

(抽出ラダー 絶対怖い タマヒュンするわ)

着陸できない場合は縄ハシゴを降ろし、隊員をしがみつかせて抽出します。

ハリウッド映画みたいな光景ですが、頻繁に行われていた抽出方法の1つだったようです。

このハシゴの長さは約10mしかなく、RTがいる地表から少なくとも10m以下の高度でホバリングできる条件でなくては使用できません。

そのため現場は必然的に、さらに背の高いジャングルに対応可能な抽出システムを渇望し始めます。

そこで開発されたのがマクガイア・リグでした。当時としては非常に画期的なシステムでした。

リグには3人一組になって、ブランコのように乗ります。

手綱が各リグに1本ついていますのでこれ、もしくはリグ自体を掴み、バランスをとります。

準備が整ったらヘリに合図を送り、ヘリは垂直上昇して隊員をジャングルから抽出。晴れて脱出というわけです。

隊員は互いの腕と脚を支え合って、もし敵の射撃でリグのうち1本が切れたとしても隊員が落下してしまわないよう備えます。

最大30mの高さでホバリングしたままチームを回収できるこのシステムはすぐに成果をあげ、多くの隊員の命を救うこととなりました。

しかし一方でマクガイア・リグに対する問題も浮かび上がってきます。

一番下の隊員に注目 ↑ストラップが太ももに喰い込んでいます。

こんなふうに、隊員たちは長時間、細いストラップが喰い込む苦痛に耐えなくてはなりませんでした。

余裕があれば一旦さら地に隊員を降ろして積み直すことも可能ですが

実際はビンゴフュエルすれすれでの帰還が多かったようです。

そのため隊員はほとんどの場合、基地までの道中1時間ずっとマクガイア・リグに吊られっぱなしなのでした。

マクガイア・リグに乗る隊員は常にストラップに掴まって、バランスをとり続けなくてはなりませんでした。

(STABOもそうでしょうが)3人つかまってないと空中ブランコみたく永遠に回り続けるでしょうね。

もしヘリがジャングルから隊員を吸い上げるときに、隊員が木に叩きつけられたら...

ケガは避けられないでしょうし、最悪地上に真っ逆さまなんてことも。

実際NVA側でも、落下したと思われるグリーンベレーやヤードの遺体がいくつも確認されているそうです。

ノーマン・ドニ―一等軍曹という人物がリグに吊革をつける改造をしたらしいですが、それでも隊員の落下は防げませんでした。

(一番上の画像で左の隊員が持ってる吊り革みたいなの A7Aストラップとか言うらしい コルセアⅡ?)

シーナイトですね。

海兵隊での使用例もあったということでしょうか。

(追記 : SOGは慢性的なヘリの不足を補うために、海兵隊にもヘリを差し出すよう要請をしていました)

製作が容易な上に装着の改装も簡単でした。(キャビン床面のドーナツリングにくくりつけるだけでok)

こんな状態で1時間も時速200kmで飛び続けるなんて想像しただけで恐ろしいです。

そもそも呼吸できるのでしょうかねこれ。風寒くない?指の感覚間違いなく無くなるわ…。

マクガイアリグのブランコの一番下には砂袋がついています。

ヘリのクルーが偵察隊員たちの位置目掛けてリグを投下するとき

リグが風に流されず、狙った場所にまっすぐ落ちるようにするための重りです。

マクガイア上級軍曹

マクガイア・リグを考案した人物は プロジェクト・デルタに所属していたチャールズ・T・ マクガイア上級軍曹でした。

彼が生み出したマクガイア・リグは快適性に難はあったものの、安価で信頼性に富んだ、優れた抽出システムとして評価され

SOGやプロジェクト・デルタに重宝されてゆきます。 特にデルタは最後までマクガイア・リグを使用し続けました。

そしてこの数年後、彼の発案はより先鋭化され、STABOハーネスへと進化していきます。

まだ記事をかかえてますが、いつになるやら。

STABO関連の記事はもう2~3増えそうです。乞うご期待。

(1969年 MaiLoc にて McGuire Rigのトレーニングを行う3人のプロジェクトデルタ攻撃隊員)

マクガイア・リグ(McGuire Rig)は、ジャングルから隊員をすくい上げるための抽出システムです。

STABOハーネスと違って、すべてのモジュールがヘリコプターにあらかじめ搭載してある状態で準備してあります。

MACVSOGのイメージが根強い(というかSOGしか採用してないし)STABOハーネスに対し

マクガイア・リグはグリーンベレーが色が強いとでも言いましょうか。

有名な「B-52 プロジェクト・デルタ」で使われ続けた、もうひとつの抽出具です。

時系列的には、STABOハーネスより数年早く登場しています。

そう、大雑把に言えばマクガイア・リグはSTABOの原点。

これ無くしてSTABOを語ることはできないのです。

サバゲやコスプレで再現されない(つか、できない)もんだから、マクガイア・リグの影の薄さったらもう。

でも諸事情あってSTABOを採用しなかったデルタでは、特に重宝されていたとか。

A 170th AHC UH-1D bird going into a bamboo hover hole for an extraction

(抽出のため竹藪でホバリングする第170強襲ヘリコプター中隊(.2)のUH-1D“ヒューイ”)

越境作戦のため敵地に浸透したリーコンチーム(以降略称RT)が危険にさらされた場合、RTを敵地から迅速に回収しなければなりません。

回収はヘリコプターによって行われます。しかし作戦区域は背丈の高い樹木が生い茂る熱帯雨林です。

必ずしも安全に着陸できるようなLZに恵まれるとは限りません。

(抽出ラダー 絶対怖い タマヒュンするわ)

着陸できない場合は縄ハシゴを降ろし、隊員をしがみつかせて抽出します。

ハリウッド映画みたいな光景ですが、頻繁に行われていた抽出方法の1つだったようです。

このハシゴの長さは約10mしかなく、RTがいる地表から少なくとも10m以下の高度でホバリングできる条件でなくては使用できません。

そのため現場は必然的に、さらに背の高いジャングルに対応可能な抽出システムを渇望し始めます。

そこで開発されたのがマクガイア・リグでした。当時としては非常に画期的なシステムでした。

リグには3人一組になって、ブランコのように乗ります。

手綱が各リグに1本ついていますのでこれ、もしくはリグ自体を掴み、バランスをとります。

準備が整ったらヘリに合図を送り、ヘリは垂直上昇して隊員をジャングルから抽出。晴れて脱出というわけです。

隊員は互いの腕と脚を支え合って、もし敵の射撃でリグのうち1本が切れたとしても隊員が落下してしまわないよう備えます。

最大30mの高さでホバリングしたままチームを回収できるこのシステムはすぐに成果をあげ、多くの隊員の命を救うこととなりました。

しかし一方でマクガイア・リグに対する問題も浮かび上がってきます。

一番下の隊員に注目 ↑ストラップが太ももに喰い込んでいます。

こんなふうに、隊員たちは長時間、細いストラップが喰い込む苦痛に耐えなくてはなりませんでした。

余裕があれば一旦さら地に隊員を降ろして積み直すことも可能ですが

実際はビンゴフュエルすれすれでの帰還が多かったようです。

そのため隊員はほとんどの場合、基地までの道中1時間ずっとマクガイア・リグに吊られっぱなしなのでした。

マクガイア・リグに乗る隊員は常にストラップに掴まって、バランスをとり続けなくてはなりませんでした。

(STABOもそうでしょうが)3人つかまってないと空中ブランコみたく永遠に回り続けるでしょうね。

もしヘリがジャングルから隊員を吸い上げるときに、隊員が木に叩きつけられたら...

ケガは避けられないでしょうし、最悪地上に真っ逆さまなんてことも。

実際NVA側でも、落下したと思われるグリーンベレーやヤードの遺体がいくつも確認されているそうです。

ノーマン・ドニ―一等軍曹という人物がリグに吊革をつける改造をしたらしいですが、それでも隊員の落下は防げませんでした。

(一番上の画像で左の隊員が持ってる吊り革みたいなの A7Aストラップとか言うらしい コルセアⅡ?)

シーナイトですね。

海兵隊での使用例もあったということでしょうか。

(追記 : SOGは慢性的なヘリの不足を補うために、海兵隊にもヘリを差し出すよう要請をしていました)

製作が容易な上に装着の改装も簡単でした。(キャビン床面のドーナツリングにくくりつけるだけでok)

こんな状態で1時間も時速200kmで飛び続けるなんて想像しただけで恐ろしいです。

そもそも呼吸できるのでしょうかねこれ。風寒くない?指の感覚間違いなく無くなるわ…。

マクガイアリグのブランコの一番下には砂袋がついています。

ヘリのクルーが偵察隊員たちの位置目掛けてリグを投下するとき

リグが風に流されず、狙った場所にまっすぐ落ちるようにするための重りです。

マクガイア上級軍曹

マクガイア・リグを考案した人物は プロジェクト・デルタに所属していたチャールズ・T・ マクガイア上級軍曹でした。

彼が生み出したマクガイア・リグは快適性に難はあったものの、安価で信頼性に富んだ、優れた抽出システムとして評価され

SOGやプロジェクト・デルタに重宝されてゆきます。 特にデルタは最後までマクガイア・リグを使用し続けました。

そしてこの数年後、彼の発案はより先鋭化され、STABOハーネスへと進化していきます。

まだ記事をかかえてますが、いつになるやら。

STABO関連の記事はもう2~3増えそうです。乞うご期待。

2012年10月07日

【レビュー】インディジナス・ラックサック

今回は私のインディジナス・ラックサックを紹介したいと思います。

過去記事

インディジナス・ラックサック 特殊部隊における使用例

インディジナス・ラックサック 内容物 メモその1

1年くらい前にオクで6000円くらいで購入したものです。

素材は耐水性ゴム引きコットンキャンバス生地・・・とかなんとか。

フレームすら入っていないので、ラックサック自体はとても軽量です。

ラージポケットのフタをあけたところ フタのストラップはボロボロ

口を締める紐はパラコードに交換されていて、オリジナルの姿を拝むことができませんでした。

フタを閉めるときには、パラコードをキュッと締めて口を閉じておきます。

素材は耐水性のあるラバライズド・キャンバスだか何だかで、結構軽い割に丈夫そうなかんじ。

でも穴があいたらそこから破けてしまいそう。てかもう一部穴空いてたり。。

軽すぎても雰囲気が出ないし走ると暴れてしまうので、別マを3冊ほど入れてあります。

型が崩れなくなるので雑誌はとてもオススメです。ついでに別マもオススm(殴

多少さびてますが、この辺は丈夫。

まだまだ実用には充分耐えてくれそうです。

背面にはマップポケットがあります。地図を入れる他に、マチェットを入れるとか

背負ったときにカタが崩れないよう板材を挿入するなどの方法にも使えます。

実際の隊員は防水シートとか、折畳みテントの一部を入れるなどもしたそうな。

型材が何も入ってないとラックサックの形が崩れるので、非常に背負いにくくなります。

Kingbeeのマップポケットにはカイ○ズホームで買ってきたアクリル板が突っ込んでみました。

背負いやすさはこれでだいぶ改善できるカンジ。

真ん中のポケット 左右のよりも若干サイズが横に大きいです。

1クォートキャンティーンがジャストサイズで入ります。

左右の容量は真ん中より少し小さめ。30連マグが4本だときつくて、3本なら少し余裕残して入るくらいの横幅。

20連マグなら6本入るでしょうね。RTハワイの人はスモークやらXM58やらの予備を入れてたそーな。

キャンティーンが左右にも入る様子

Kingbeeのだと ちょっと蓋が締まらないかなー

ショルダーの根元は二重になっています。ここにスナップリングを通しておくことで

抽出時にヘリのハシゴやマクガイアリグの端に引っ掛けて吊るすという使い方をしました。

ウェストストラップ

これはしばしばカットされて使われたようです。

ここの隙間がストラップになってて水筒やらスモグレやらをくくりつけます。

M159ホワイトスターなんかを差し込んだりしたら風情がありそうですね。

ただ、私のラックサックはストラップの生地が相当傷んでいるので重量物を付けるのはちょっと無理そうです。

ラージポケットのフタをとめる右側のヒモ かなり痛んでいます。ちぎれて短くなってるようです。

金具を取り付ける帯も破れてしまったようで、こちらはナイロン製の素材でリペアしてあります。

先っぽにダクトテープをつけてほつれを止めてますが、ここらへんはいつまで持ってくれるのやら。

左側のヒモは長さが足りない部分で切れてしまったため共産圏系の素材のようなもので継ぎ足しされています。

金具の部分が今にもちぎれそう。これは怖い。

フィールドで紛失する前に早いとこ補修しておきたいところですが。。

ショルダーのエンドにあたる金具のところも同様にリペアされてます。

力のかかる部分ですが、丈夫そうなのでこれは耐えてくれるでしょうね。

穴があいてます。ヤレヤレ。

「いらないから2個1000円であげるよ。もってけもってけ。」的な感じでVショーで叩き売りしてたスモークを吊るしてみてます。

ちゃんとしたレプリカの方だと重くてストラップが耐えられない気がするし、かえってこちらのほうがありがたいわん。

手芸店とか古着屋で適当な生地を見つけてきてショルダーパッド自作してみようかな。

疲れなくなるしかっこよくなるし。ふふ。

NVAラックサックとの比較

外見上の違いはもちろんなんですけれど、いざ背負ってみると

NVAは後ろにだらーんと大きく垂れ下がり背負い心地がイマイチな上に

ショルダーがきつくて脱ぐのが大変!

KingArmsからインディジラックサックのレプリカが出てるんですね。知りませんでした。

希少な実物をサバゲで損耗するのはもったいないですし、こういうレプリカの存在はありがたいです。

しかし、金具が中国軍のよーなものになってるおかげで、ヤフオクの方がNVAラックサックと混同しちゃってます。。

ゲームにて 塹壕を這い上がろうとするKingbeeの図

このあと、右足を踏み出したら べしゃべしゃー っとすべり落ちました。あはれなり。

背中盛れてていい感じ。

マンガ詰めてますけどそんなに重くないので極力背負いながらゲームしたいもんです。

最後になりますんで余談でも

基本的に漫画を読まないKingbeeですが

例外が2つあるのねん。

(損耗率に定評のあるやられ役 Kfir)

1つは新谷かおる先生の代表作

私の進路を決めたといっても過言ではないでしょう

もう1つは・・・

まあそのうち

プロフの画像でわかった人は猛者

あっそれからそれから

Sandyどの いつぞやはHardy氏のVol2発売を教えてくださって ありがとうございました

それではまた今度

追記になります。

ぼろぼろになったストラップをリペアする方法が見つかりましたので、ここにメモしておきます。

何気なしに外人さんが書き込んでる掲示板を読んでいたら

「LRRPラックサックのポケットのヒモは、M1ヘルメットの空挺Aストラップで代用できる」

という書き込みを見つけました。(あちらの方々もインディジラックサックのことをLRRPと呼ぶ人がいるみたいですね)

そしてそのストラップはどうもM1Cのヨークに使われるやつだったらしいです。

ロールで手に入れば補修できそうですね。

ラックサックに関する他の記事

【インディジナス・ラックサック 特殊部隊における使用例】

【インディジナス・ラックサック 内容物 その1】

【東アジアが、アツい!!(EA社のレプリカラックサックについて】

2012年10月07日

インディジナス・ラックサック 内容物 その1

RTのOne-Zeroは作戦に応じて、ひとりひとりのラックサックに何を詰めるか事細かに指示していました。

内容物の例

CCC RT California One-Zero Joe Walker氏の場合

【ラージポケット】

・20連マガジン 6個 ・バグジュース

・クレイモア 1セット ・縫合キット

・C-4爆薬 1ブロック ・包帯

・M-4地雷3個 ・血清

・M1ファイアリングデバイス ・トイレットペーパー

・CISO製ボロナイフ ・ヤード族の乾燥米

・予備メガネ(メガネユーザーのみ) ・Cレーション 靴下4つ分

・下着1組 ・靴下1足

これに加えて、乾季には5クォート折畳水筒を、雨季には3足の靴下を、

寒い時期にはジャングルセーターをラージポケットに追加したようです。

【サイドポケット中央】

1クォート水筒(ラックサックを開ける時の音を少しでも減らすために水筒を入れている)

クレイモアを入れる場合もあった

【サイドポケット左右】

1クォート水筒、スモークグレネードなどケースに応じて収納

【マップポケット】

折畳みテントやCISO製の防水マットを収納

PRC25や77のような無線機をラックサックに仕込むという方法も一般的だった様子で

NVAラックサックやトロピカルに入れてる画像も見かけたりします。

しかし無線を詰めた隊員は他のものをどこに収納していたのでしょうね。

全部無理やり詰め込んだのか、他の隊員に持ってもらったのか。

ハンドセットとアンテナだけでも用意して、無線機仕込んでるように見せるのもアリですね。

邪道かもしれませんがリエナクトで使えそうです。

ラックサックに関する他の記事

【インディジナス・ラックサック 特殊部隊における使用例】

【レビュー インディジナス・ラックサック】

【東アジアが、アツい!!(EA社のレプリカラックサックについて】

2012年10月07日

インディジナス・ラックサック 特殊部隊における使用例

インディジナス・ラックサック(Indigenous Rucksack)

SOGやプロジェクトデルタなどがよく背負っている、簡素な3ポケットのラックサックです。

Indigenousとは部族の~ という意味で、文字通りヤードなどCIDGプログラムにより徴用された山岳部族

及び彼らと共に作戦を行うグリーンベレーたちのために作られたラックサックというわけです。

(ハチェットフォーセズの使用例)

「越境作戦に従事するCIDG部隊員のために、NVAラックサックに似た簡素なラックサックを作れないだろうか」

インディジナス・ラックサックは、そういった特殊部隊の要望を受けたCISO(対反乱支援センター)によって開発されました。

やはり設計などにベン・ベイカー氏も直接関わってるみたいです。さすがQ。

最終的な生産数は約35000個と多く、今でもそれなりにお目にかかれる確立の高いアイテムなのではと思います。

ラックサックはよほどの緊急時には投棄することになるので、爆薬、トラップ、応急キット、食料、衣服など

短時間のサバイバルには不要になるプライオリティの低いものを詰め込みます。

インディジラックサックがまだ無い頃の初期のRTは鹵獲したNVAラックサックの他にも

WWⅡのマウンテンラックサックも使用していたそうですが、ジャングルではめっぽう使いづらい上に

USのスタンプがなされており鹵獲された時のリスクが大きすぎました。

(NVAを捕まえちゃったRT Hawaiの一行 脚を撃ったっぽい)

製造コストがめちゃんこ安くて1個あたり$2.80、ライトウェイトラックサックの5分の1なのだそうです。

元々CIDGプログラムのインディジやグリーンベレーが使用するために調達されたこのインディジ・ラックサックですが、

価格の安さや生産数の多さのために調達が容易だったし、緊急時にパージする場合もあるから

そんなに高価なラックサックは使いたくなかったであろう、SOGやLRRPでも一般的に使用されました。

ポケットに覗くキャンティーンに注目

ポケットのあいだにはストラップがあって、そこに水筒やらスモークやらをぶらさげることができます。

風情出てますねー。

色違いのインディジくん。撥水キャンバス生地のインディジラックサックは経年劣化で色が緑から褐色に変色するらしいです。

それにストラップの先端に金具が付いてるところが気になります。Kingbeeのはこんなのなかったなあ。

色やら生地やら、当然のことながら色々と種類があるんでしょうけど、詳しくないので割愛。

肩に付いているスナップリンクは抽出時、ハシゴやワイヤーにラックサックを吊るすために使います。

何たって素材が固いもんですから、そのまま使ってると肩にものっそ食い込みます。

そこで負担をやわやげるため、実際の写真を見るとこのようにショルダーパッドを追加している例が度々見られます。

こういうショルダーパッドは現地で追加するのだそうです。

こちらもパッドつけてますが、垂れてくるのが嫌なのかテープで留めてます。

抽出ハシゴの訓練をするRTインディゴ

スナップリングでラックサックをハシゴにかけているのが見えます

こんなふうに丸型ボロナイフを挿したりも。道や小さなLZを切り開くのに結構重要なアイテムです。

このボロナイフもCISOの供給していた物品です。

ラックサックに関する他の記事

【インディジナス・ラックサック 内容物 その1】

【レビュー インディジナス・ラックサック】

【東アジアが、アツい!!(EA社のレプリカラックサックについて】

2012年08月25日

【検証】何本入る!? M1956キャンティンポーチ編

突然気になったので、装備片すついでにやってみましたん。

20連マガジンがいったい何個入るのでしょう。

(相変わらずシブいグレコのおっちゃん)

SOGでは装備に前例がないほど自由が与えられていました。

当時の画像を見てみるとキャンティンポーチをマグポ代わりに使う画像を多数確認することができます。

面白いくらいパンパンにつめてます。

という訳で今回実験体になってもらう M1956キャンティーンポーチ君。

こいつは初期型や! とか後期だべ! とかそういう細かいのは気にしません分かりません。

今回はSTAR製リアカンマグを使用したいと思います。残念ながら現在は生産中止のようです。

右は比較用のマルイ190連です。STARはリアルサイズなのでマルイが若干短いのがわかります。

ちなみに蒲田で偶然出会った銀ぴか仕様の190連 えろい

それでは詰め始めます。

ひとーつ ふたーつ

4個目で少し抵抗を感じ始めます。

5個目。きついです。

6個目はもう横には入りません。前後どちらかに入れます。

7個目。もうらめええええ(棒)

8個目。

フタが閉まりません。ギブ。

7個に減らすとなんとか閉まります。

ということで結果は7個でした。ぱちぱちぱちー。

全部マルイサイズにするともう1個入りそうです。

いっぱいにすると実際の画像みたいな形になりますね。

どういうわけかキャンティンポーチをデジカメが顔認識します 怖ぇ(汗)

30連やAKマグは同時に2本までなら入ります。ポロリしそうなAKマグ。

SOGの連中、AKまぐはどこにしまってたもんなのでしょう。

56式チェストリグに3本分スペースあれどそれだけ?他はどこにしまうんだろう。

SMGマグポを何個もつけるもんでしょうか。

こんなまどろっこしいことするならRPDの方が楽そうです。

謎をかかえつつ おやすミンミンゼミー