2015年04月22日

ハンソンリグ

【ハンソン・リグ】

マクガイアリグ、STABOハーネスと並び、ベトナム戦争中に使用された抽出具の一種です。

この抽出システムは長い1本のA7Aストラップとカラビナを用いた抽出具で、SOGの隊員であり当時リーコンチームのリーダーだった

ビル・ハンソンによって、1968年の10月に開発されました。

A7Aストラップはもともと航空貨物の捕縛等に用いられる汎用ストラップの総称で、マクガイアリグ等にも使われています。

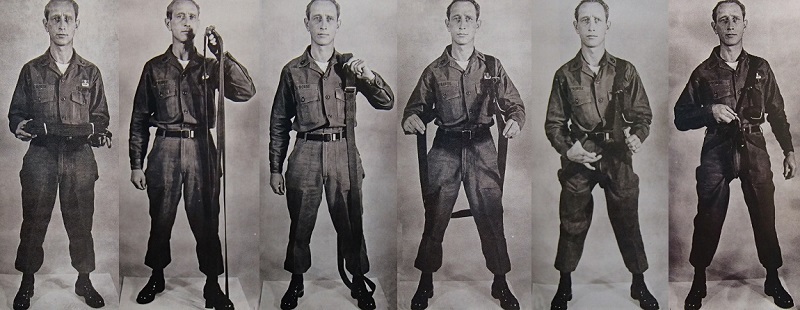

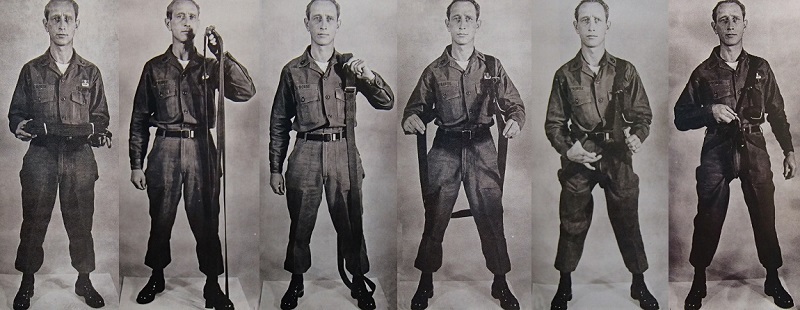

使用しない場合は画像のように束ねて装備にカラビナでひっかけて運搬し、いざ使う場合にはストラップを身体に巻きつけてカラビナで結合し、

ハーネスを形成して身体を固定、ヘリのウィンチに取り付け抽出する、といった運用がなされます。

【使用方法】

D.ハンソンリグ(注意:ハンソンリグはDリングとスナップリンクを含むA-7Aストラップから構成される)

1.Dリングを通しストラップを縫い付ける。

2.Dリングを保持しフリクションアダプターの厚肉フローティングバーを反対側へと向ける

3.ストラップのよれを完全に排除しフリクションアダプターに通してストラップを縫い付ける。

4.ストラップの端が負傷者の前方にくるように、負傷者の左肩にDリングとフリクションアダプターを当てる。

5.ストラップを左足で押さえ、ストラップの端をきつく引っ張る。

6.左手で負傷者の左肩にあるリングとアダプターををホールドする。負傷者の背中にストラップを入れて前方へと引っ張る。

7.左手で右左の両ストラップをしっかりと保持する。

8.負傷者の脚の間を通し第三の方向へ引っ張り上げ、菱形をつくる。

9.すべての3つの部分をスナップリンクで一つにまとめ、再度ストラップを締め直す。

10.抽出ロープのエンドを連結しているスナップリンクを用いてA-7AストラップのDリングへと引っかける。

(抽出ロープはSTABOサスペンションロープとする)

11.航空機に準備よしの信号を送る。

注意:もし可能であれば、サスペンションロープのフックはDリングを通してA-7Aストラップを束ねているスナップリンクに繋いでもよい。

上記の特殊部隊医療ハンドブック第2版 (2008年9月制定)は現在使われてるものらしく、USSOCOMが発刊した2001年の第一版を改訂したもの。

そのルーツは1969年にJFKセンターがSF向けに編集したハンドブックである。とか、まえがきに書いてありました。

(イマドキなPJの画像で固めてみました)

ハンドブックではハンソンリグの取扱要領に先立って、救出の際に使用する方法の優先順位が示されており

a) ジャングルペネトレータ

b) 担架

c)「馬の首輪」

d) ハンソンリグ

という順番になっていました。

優先度は低いにしても、非常の場合には現代でも使われる可能性があるようです。

ハンソンリグの作り方を解説した動画なんてのもありました。

「こちらがいわゆるハンソン・ハヘイスティ・ハーネスになります。

墜落したパイロットを水面からヘリで吊り上げ救出するために、ベトナム戦争で広く使用されました。

クイック、簡単、かつシンプルにハーネスを取り付けられる方法であり、チェストハーネスやシートハーネスの様な形状に出来るので、

たとえ被吊り上げ者がけが人や、意識不明の状態であっても滑り落ちることなく使用できます。

さて…ここに24フィート(約8m)のウェビングがありますが、固め止め結び(Double overhand knot)で結びます。

ふじ結び(water knot)にはこの用途だと緩むのでしません。なのでこの用途にはとても強く結べる固め止め結びを使います。

ウェビングの端を結ぶとこのような大きな輪ができるでしょう。

輪っかを片方の肩にかけたら、後ろから肩にかけた側と反対の脇腹後ろを通るようにしてウェビングを引っ張ります。

さらに股の間からも同じように引っ張り上げれば、3つのループが身体の中心に来ます。

脇から通してきた1本を他の2つのループの間を身体の前でくぐらせて引っ張ると、身体を締めて拘束することができます。

身体はウェビングで拘束されるので、けが人や意識不明の人であってもウェビングから落下しなくなります。

決して快適性があるとは言い難いうえ、吊られることでウェビングが勝手に締まってしまうものの、

人を抽出する場合にすばやくハーネスを作ることができます。

もし締められるのが嫌なら真ん中でウェビングを結べば大丈夫です。

またこうすれば両手がフリーになるので吊り上げ時の回転を防ぐために片手を使えるようになります。」

このムチムチしたオッチャンはアメリカの消防かレスキューの方のようです。

ハンソン氏も自分の考案したアイディアが軍事以外の部門にまで浸透するとまでは思わなかったでしょう。

動画ではストラップの端を縛ってますがSOGリーコンではA7Aストラップを使いますので

ループの金具に通すことで輪っかが作れますから 縛る必要はありません。

もしかしたら初期ロットのSTABOのようにウェビングは輪っか状に縫いつけられていた可能性もあるかもしれません。

【SOGにおけるハンソン・リグ】

(RTハワイで、チームメイトに訓練しているプラスター氏)

話をSOGで使用されたハンソンリグに戻します。

プラ氏の著書の中では意識不明の隊員を抽出する方法としてハンソンリグが取り扱われていました。

SOGリーコンでは負傷者に対する止血、モルヒネ、竹の応急担架、圧迫止血の手順などと合わせて、

ヤードや南ベトナム人を含む隊員全員ができるよう徹底させておいたそうです。

マクガイアリグ、STABOハーネスと並んで、このシステムもヘリに吊りあげられるという点は同じですが

このシステムは使用しない場合は束ねた状態で携行され、いざ使用するときに身体にウェビングを巻きつけ

ハーネスを形成、ヘリのホイストロープに引っかける…という使い方をしますので

ヘリからシステム一色が投下されるマクガイアリグ、隊員各自があらかじめ装備しておくSTABOとはまた性質が異なります。

このシステムはSTABOのような装備を身につけていない被救出者であっても、ストラップさえあれば誰にでもその場ですばやく抽出具を身につけさせることができます。

さらにマクガイアリグの場合、被抽出者はヘリにつられている間ずっと自分の姿勢を維持できるだけの体力があることが大前提になります(実際落っこちた例があるそうです)が、

ハンソンリグなら身体を確実に拘束した状態で吊り上げられるので、憔悴したパイロット、負傷した味方、さらには捕えた捕虜であっても確実に抽出することが可能です。

書籍などで言及はありませんが、以上のことからハンソンリグは次のような任務で使用されたのではないかと推測できます。

1.CSAR :Combat Search and Rescue (SOGでは墜落したパイロット等の救出任務のことをBlight Light Rescueと呼びました)

2.緊急事態を宣言したチームの救出作戦 (こちらはPrairie-Fire Emergencyという暗号が使われました)

3.捕虜捕獲作戦

もちろんヘリが着陸出来る場所があればハンソンリグは使われなかったでしょう。

しかしSOGの隊員たちにさらなる生存の可能性をもたらしたことは間違いありません。

【ハンソン氏について】

ビル・ハンソン氏は1963年から東南アジアで活動してきたベテランで、SOG勤務の前にはプロジェクトデルタやその他様々な任務に従事しました。

彼は1968年8月にそれまでいたRTフロリダからRTハワイへと配置され、RTハワイの1-0、チームリーダーとして同年12月まで在籍していました。

1968年1月に開かれた表彰式の様子。右のブロンズスターを授与されているのがハンソン氏です。

RTハワイに来たのは8月ですから、RTハワイに配属される前からCCCにはいたということになります。

ん…たしかRTフロリダって70年にはCCNにいたと思ったのですが(HALOミッションを実施している)

この頃はRTアリゾナはCCCに所属していたというのでしょうか。

それとも別の仕事をしていたとか。

ちなみに左のシルバースターを授与されている人物は同期間にCCCに在籍していたボブ・ハワード氏です。

プラスター氏の体験談、三島軍曹の著書などなどなにかと話題にあがることの多い方です。

SOGの中でも特に秀でた存在だったのでしょうね。

最後に、抜かりないEA社がハンソンリグ用のA7Aストラップを既に出してたりします。

絶妙なセンスでSOGリーコン装備リエナクターのかゆい所に手が届く商品を次々ラインナップしてくるEA…素晴らしい!

ハンソンリグはカラビナも含めたシステムなのでこれ買った時は自前のカラビナで装備につけたって下さい。

分かる人にしかわからないワンポイントおしゃれ、素敵ですね(マジでだれも気付いてくれなさそうですが)

マクガイアリグ、STABOハーネスと並び、ベトナム戦争中に使用された抽出具の一種です。

この抽出システムは長い1本のA7Aストラップとカラビナを用いた抽出具で、SOGの隊員であり当時リーコンチームのリーダーだった

ビル・ハンソンによって、1968年の10月に開発されました。

A7Aストラップはもともと航空貨物の捕縛等に用いられる汎用ストラップの総称で、マクガイアリグ等にも使われています。

使用しない場合は画像のように束ねて装備にカラビナでひっかけて運搬し、いざ使う場合にはストラップを身体に巻きつけてカラビナで結合し、

ハーネスを形成して身体を固定、ヘリのウィンチに取り付け抽出する、といった運用がなされます。

【使用方法】

D.ハンソンリグ(注意:ハンソンリグはDリングとスナップリンクを含むA-7Aストラップから構成される)

1.Dリングを通しストラップを縫い付ける。

2.Dリングを保持しフリクションアダプターの厚肉フローティングバーを反対側へと向ける

3.ストラップのよれを完全に排除しフリクションアダプターに通してストラップを縫い付ける。

4.ストラップの端が負傷者の前方にくるように、負傷者の左肩にDリングとフリクションアダプターを当てる。

5.ストラップを左足で押さえ、ストラップの端をきつく引っ張る。

6.左手で負傷者の左肩にあるリングとアダプターををホールドする。負傷者の背中にストラップを入れて前方へと引っ張る。

7.左手で右左の両ストラップをしっかりと保持する。

8.負傷者の脚の間を通し第三の方向へ引っ張り上げ、菱形をつくる。

9.すべての3つの部分をスナップリンクで一つにまとめ、再度ストラップを締め直す。

10.抽出ロープのエンドを連結しているスナップリンクを用いてA-7AストラップのDリングへと引っかける。

(抽出ロープはSTABOサスペンションロープとする)

11.航空機に準備よしの信号を送る。

注意:もし可能であれば、サスペンションロープのフックはDリングを通してA-7Aストラップを束ねているスナップリンクに繋いでもよい。

上記の特殊部隊医療ハンドブック第2版 (2008年9月制定)は現在使われてるものらしく、USSOCOMが発刊した2001年の第一版を改訂したもの。

そのルーツは1969年にJFKセンターがSF向けに編集したハンドブックである。とか、まえがきに書いてありました。

(イマドキなPJの画像で固めてみました)

ハンドブックではハンソンリグの取扱要領に先立って、救出の際に使用する方法の優先順位が示されており

a) ジャングルペネトレータ

b) 担架

c)「馬の首輪」

d) ハンソンリグ

という順番になっていました。

優先度は低いにしても、非常の場合には現代でも使われる可能性があるようです。

ハンソンリグの作り方を解説した動画なんてのもありました。

「こちらがいわゆるハンソン・ハヘイスティ・ハーネスになります。

墜落したパイロットを水面からヘリで吊り上げ救出するために、ベトナム戦争で広く使用されました。

クイック、簡単、かつシンプルにハーネスを取り付けられる方法であり、チェストハーネスやシートハーネスの様な形状に出来るので、

たとえ被吊り上げ者がけが人や、意識不明の状態であっても滑り落ちることなく使用できます。

さて…ここに24フィート(約8m)のウェビングがありますが、固め止め結び(Double overhand knot)で結びます。

ふじ結び(water knot)にはこの用途だと緩むのでしません。なのでこの用途にはとても強く結べる固め止め結びを使います。

ウェビングの端を結ぶとこのような大きな輪ができるでしょう。

輪っかを片方の肩にかけたら、後ろから肩にかけた側と反対の脇腹後ろを通るようにしてウェビングを引っ張ります。

さらに股の間からも同じように引っ張り上げれば、3つのループが身体の中心に来ます。

脇から通してきた1本を他の2つのループの間を身体の前でくぐらせて引っ張ると、身体を締めて拘束することができます。

身体はウェビングで拘束されるので、けが人や意識不明の人であってもウェビングから落下しなくなります。

決して快適性があるとは言い難いうえ、吊られることでウェビングが勝手に締まってしまうものの、

人を抽出する場合にすばやくハーネスを作ることができます。

もし締められるのが嫌なら真ん中でウェビングを結べば大丈夫です。

またこうすれば両手がフリーになるので吊り上げ時の回転を防ぐために片手を使えるようになります。」

このムチムチしたオッチャンはアメリカの消防かレスキューの方のようです。

ハンソン氏も自分の考案したアイディアが軍事以外の部門にまで浸透するとまでは思わなかったでしょう。

動画ではストラップの端を縛ってますがSOGリーコンではA7Aストラップを使いますので

ループの金具に通すことで輪っかが作れますから 縛る必要はありません。

もしかしたら初期ロットのSTABOのようにウェビングは輪っか状に縫いつけられていた可能性もあるかもしれません。

【SOGにおけるハンソン・リグ】

(RTハワイで、チームメイトに訓練しているプラスター氏)

話をSOGで使用されたハンソンリグに戻します。

プラ氏の著書の中では意識不明の隊員を抽出する方法としてハンソンリグが取り扱われていました。

SOGリーコンでは負傷者に対する止血、モルヒネ、竹の応急担架、圧迫止血の手順などと合わせて、

ヤードや南ベトナム人を含む隊員全員ができるよう徹底させておいたそうです。

マクガイアリグ、STABOハーネスと並んで、このシステムもヘリに吊りあげられるという点は同じですが

このシステムは使用しない場合は束ねた状態で携行され、いざ使用するときに身体にウェビングを巻きつけ

ハーネスを形成、ヘリのホイストロープに引っかける…という使い方をしますので

ヘリからシステム一色が投下されるマクガイアリグ、隊員各自があらかじめ装備しておくSTABOとはまた性質が異なります。

このシステムはSTABOのような装備を身につけていない被救出者であっても、ストラップさえあれば誰にでもその場ですばやく抽出具を身につけさせることができます。

さらにマクガイアリグの場合、被抽出者はヘリにつられている間ずっと自分の姿勢を維持できるだけの体力があることが大前提になります(実際落っこちた例があるそうです)が、

ハンソンリグなら身体を確実に拘束した状態で吊り上げられるので、憔悴したパイロット、負傷した味方、さらには捕えた捕虜であっても確実に抽出することが可能です。

書籍などで言及はありませんが、以上のことからハンソンリグは次のような任務で使用されたのではないかと推測できます。

1.CSAR :Combat Search and Rescue (SOGでは墜落したパイロット等の救出任務のことをBlight Light Rescueと呼びました)

2.緊急事態を宣言したチームの救出作戦 (こちらはPrairie-Fire Emergencyという暗号が使われました)

3.捕虜捕獲作戦

もちろんヘリが着陸出来る場所があればハンソンリグは使われなかったでしょう。

しかしSOGの隊員たちにさらなる生存の可能性をもたらしたことは間違いありません。

【ハンソン氏について】

ビル・ハンソン氏は1963年から東南アジアで活動してきたベテランで、SOG勤務の前にはプロジェクトデルタやその他様々な任務に従事しました。

彼は1968年8月にそれまでいたRTフロリダからRTハワイへと配置され、RTハワイの1-0、チームリーダーとして同年12月まで在籍していました。

1968年1月に開かれた表彰式の様子。右のブロンズスターを授与されているのがハンソン氏です。

RTハワイに来たのは8月ですから、RTハワイに配属される前からCCCにはいたということになります。

ん…たしかRTフロリダって70年にはCCNにいたと思ったのですが(HALOミッションを実施している)

この頃はRTアリゾナはCCCに所属していたというのでしょうか。

それとも別の仕事をしていたとか。

ちなみに左のシルバースターを授与されている人物は同期間にCCCに在籍していたボブ・ハワード氏です。

プラスター氏の体験談、三島軍曹の著書などなどなにかと話題にあがることの多い方です。

SOGの中でも特に秀でた存在だったのでしょうね。

最後に、抜かりないEA社がハンソンリグ用のA7Aストラップを既に出してたりします。

絶妙なセンスでSOGリーコン装備リエナクターのかゆい所に手が届く商品を次々ラインナップしてくるEA…素晴らしい!

ハンソンリグはカラビナも含めたシステムなのでこれ買った時は自前のカラビナで装備につけたって下さい。

分かる人にしかわからないワンポイントおしゃれ、素敵ですね(マジでだれも気付いてくれなさそうですが)