2012年12月26日

特殊部隊におけるMcGuire rigの使用について

今回は抽出具、マクガイア・リグについて解説していきたいと思います。

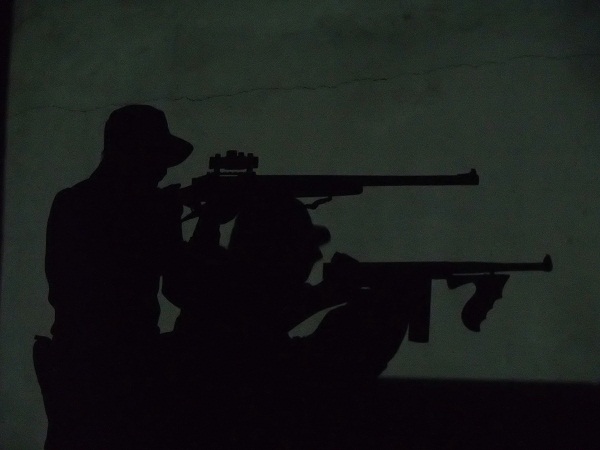

(1969年 MaiLoc にて McGuire Rigのトレーニングを行う3人のプロジェクトデルタ攻撃隊員)

マクガイア・リグ(McGuire Rig)は、ジャングルから隊員をすくい上げるための抽出システムです。

STABOハーネスと違って、すべてのモジュールがヘリコプターにあらかじめ搭載してある状態で準備してあります。

MACVSOGのイメージが根強い(というかSOGしか採用してないし)STABOハーネスに対し

マクガイア・リグはグリーンベレーが色が強いとでも言いましょうか。

有名な「B-52 プロジェクト・デルタ」で使われ続けた、もうひとつの抽出具です。

時系列的には、STABOハーネスより数年早く登場しています。

そう、大雑把に言えばマクガイア・リグはSTABOの原点。

これ無くしてSTABOを語ることはできないのです。

サバゲやコスプレで再現されない(つか、できない)もんだから、マクガイア・リグの影の薄さったらもう。

でも諸事情あってSTABOを採用しなかったデルタでは、特に重宝されていたとか。

A 170th AHC UH-1D bird going into a bamboo hover hole for an extraction

(抽出のため竹藪でホバリングする第170強襲ヘリコプター中隊(.2)のUH-1D“ヒューイ”)

越境作戦のため敵地に浸透したリーコンチーム(以降略称RT)が危険にさらされた場合、RTを敵地から迅速に回収しなければなりません。

回収はヘリコプターによって行われます。しかし作戦区域は背丈の高い樹木が生い茂る熱帯雨林です。

必ずしも安全に着陸できるようなLZに恵まれるとは限りません。

(抽出ラダー 絶対怖い タマヒュンするわ)

着陸できない場合は縄ハシゴを降ろし、隊員をしがみつかせて抽出します。

ハリウッド映画みたいな光景ですが、頻繁に行われていた抽出方法の1つだったようです。

このハシゴの長さは約10mしかなく、RTがいる地表から少なくとも10m以下の高度でホバリングできる条件でなくては使用できません。

そのため現場は必然的に、さらに背の高いジャングルに対応可能な抽出システムを渇望し始めます。

そこで開発されたのがマクガイア・リグでした。当時としては非常に画期的なシステムでした。

リグには3人一組になって、ブランコのように乗ります。

手綱が各リグに1本ついていますのでこれ、もしくはリグ自体を掴み、バランスをとります。

準備が整ったらヘリに合図を送り、ヘリは垂直上昇して隊員をジャングルから抽出。晴れて脱出というわけです。

隊員は互いの腕と脚を支え合って、もし敵の射撃でリグのうち1本が切れたとしても隊員が落下してしまわないよう備えます。

最大30mの高さでホバリングしたままチームを回収できるこのシステムはすぐに成果をあげ、多くの隊員の命を救うこととなりました。

しかし一方でマクガイア・リグに対する問題も浮かび上がってきます。

一番下の隊員に注目 ↑ストラップが太ももに喰い込んでいます。

こんなふうに、隊員たちは長時間、細いストラップが喰い込む苦痛に耐えなくてはなりませんでした。

余裕があれば一旦さら地に隊員を降ろして積み直すことも可能ですが

実際はビンゴフュエルすれすれでの帰還が多かったようです。

そのため隊員はほとんどの場合、基地までの道中1時間ずっとマクガイア・リグに吊られっぱなしなのでした。

マクガイア・リグに乗る隊員は常にストラップに掴まって、バランスをとり続けなくてはなりませんでした。

(STABOもそうでしょうが)3人つかまってないと空中ブランコみたく永遠に回り続けるでしょうね。

もしヘリがジャングルから隊員を吸い上げるときに、隊員が木に叩きつけられたら...

ケガは避けられないでしょうし、最悪地上に真っ逆さまなんてことも。

実際NVA側でも、落下したと思われるグリーンベレーやヤードの遺体がいくつも確認されているそうです。

ノーマン・ドニ―一等軍曹という人物がリグに吊革をつける改造をしたらしいですが、それでも隊員の落下は防げませんでした。

(一番上の画像で左の隊員が持ってる吊り革みたいなの A7Aストラップとか言うらしい コルセアⅡ?)

シーナイトですね。

海兵隊での使用例もあったということでしょうか。

(追記 : SOGは慢性的なヘリの不足を補うために、海兵隊にもヘリを差し出すよう要請をしていました)

製作が容易な上に装着の改装も簡単でした。(キャビン床面のドーナツリングにくくりつけるだけでok)

こんな状態で1時間も時速200kmで飛び続けるなんて想像しただけで恐ろしいです。

そもそも呼吸できるのでしょうかねこれ。風寒くない?指の感覚間違いなく無くなるわ…。

マクガイアリグのブランコの一番下には砂袋がついています。

ヘリのクルーが偵察隊員たちの位置目掛けてリグを投下するとき

リグが風に流されず、狙った場所にまっすぐ落ちるようにするための重りです。

マクガイア上級軍曹

マクガイア・リグを考案した人物は プロジェクト・デルタに所属していたチャールズ・T・ マクガイア上級軍曹でした。

彼が生み出したマクガイア・リグは快適性に難はあったものの、安価で信頼性に富んだ、優れた抽出システムとして評価され

SOGやプロジェクト・デルタに重宝されてゆきます。 特にデルタは最後までマクガイア・リグを使用し続けました。

そしてこの数年後、彼の発案はより先鋭化され、STABOハーネスへと進化していきます。

まだ記事をかかえてますが、いつになるやら。

STABO関連の記事はもう2~3増えそうです。乞うご期待。

(1969年 MaiLoc にて McGuire Rigのトレーニングを行う3人のプロジェクトデルタ攻撃隊員)

マクガイア・リグ(McGuire Rig)は、ジャングルから隊員をすくい上げるための抽出システムです。

STABOハーネスと違って、すべてのモジュールがヘリコプターにあらかじめ搭載してある状態で準備してあります。

MACVSOGのイメージが根強い(というかSOGしか採用してないし)STABOハーネスに対し

マクガイア・リグはグリーンベレーが色が強いとでも言いましょうか。

有名な「B-52 プロジェクト・デルタ」で使われ続けた、もうひとつの抽出具です。

時系列的には、STABOハーネスより数年早く登場しています。

そう、大雑把に言えばマクガイア・リグはSTABOの原点。

これ無くしてSTABOを語ることはできないのです。

サバゲやコスプレで再現されない(つか、できない)もんだから、マクガイア・リグの影の薄さったらもう。

でも諸事情あってSTABOを採用しなかったデルタでは、特に重宝されていたとか。

A 170th AHC UH-1D bird going into a bamboo hover hole for an extraction

(抽出のため竹藪でホバリングする第170強襲ヘリコプター中隊(.2)のUH-1D“ヒューイ”)

越境作戦のため敵地に浸透したリーコンチーム(以降略称RT)が危険にさらされた場合、RTを敵地から迅速に回収しなければなりません。

回収はヘリコプターによって行われます。しかし作戦区域は背丈の高い樹木が生い茂る熱帯雨林です。

必ずしも安全に着陸できるようなLZに恵まれるとは限りません。

(抽出ラダー 絶対怖い タマヒュンするわ)

着陸できない場合は縄ハシゴを降ろし、隊員をしがみつかせて抽出します。

ハリウッド映画みたいな光景ですが、頻繁に行われていた抽出方法の1つだったようです。

このハシゴの長さは約10mしかなく、RTがいる地表から少なくとも10m以下の高度でホバリングできる条件でなくては使用できません。

そのため現場は必然的に、さらに背の高いジャングルに対応可能な抽出システムを渇望し始めます。

そこで開発されたのがマクガイア・リグでした。当時としては非常に画期的なシステムでした。

リグには3人一組になって、ブランコのように乗ります。

手綱が各リグに1本ついていますのでこれ、もしくはリグ自体を掴み、バランスをとります。

準備が整ったらヘリに合図を送り、ヘリは垂直上昇して隊員をジャングルから抽出。晴れて脱出というわけです。

隊員は互いの腕と脚を支え合って、もし敵の射撃でリグのうち1本が切れたとしても隊員が落下してしまわないよう備えます。

最大30mの高さでホバリングしたままチームを回収できるこのシステムはすぐに成果をあげ、多くの隊員の命を救うこととなりました。

しかし一方でマクガイア・リグに対する問題も浮かび上がってきます。

一番下の隊員に注目 ↑ストラップが太ももに喰い込んでいます。

こんなふうに、隊員たちは長時間、細いストラップが喰い込む苦痛に耐えなくてはなりませんでした。

余裕があれば一旦さら地に隊員を降ろして積み直すことも可能ですが

実際はビンゴフュエルすれすれでの帰還が多かったようです。

そのため隊員はほとんどの場合、基地までの道中1時間ずっとマクガイア・リグに吊られっぱなしなのでした。

マクガイア・リグに乗る隊員は常にストラップに掴まって、バランスをとり続けなくてはなりませんでした。

(STABOもそうでしょうが)3人つかまってないと空中ブランコみたく永遠に回り続けるでしょうね。

もしヘリがジャングルから隊員を吸い上げるときに、隊員が木に叩きつけられたら...

ケガは避けられないでしょうし、最悪地上に真っ逆さまなんてことも。

実際NVA側でも、落下したと思われるグリーンベレーやヤードの遺体がいくつも確認されているそうです。

ノーマン・ドニ―一等軍曹という人物がリグに吊革をつける改造をしたらしいですが、それでも隊員の落下は防げませんでした。

(一番上の画像で左の隊員が持ってる吊り革みたいなの A7Aストラップとか言うらしい コルセアⅡ?)

シーナイトですね。

海兵隊での使用例もあったということでしょうか。

(追記 : SOGは慢性的なヘリの不足を補うために、海兵隊にもヘリを差し出すよう要請をしていました)

製作が容易な上に装着の改装も簡単でした。(キャビン床面のドーナツリングにくくりつけるだけでok)

こんな状態で1時間も時速200kmで飛び続けるなんて想像しただけで恐ろしいです。

そもそも呼吸できるのでしょうかねこれ。風寒くない?指の感覚間違いなく無くなるわ…。

マクガイアリグのブランコの一番下には砂袋がついています。

ヘリのクルーが偵察隊員たちの位置目掛けてリグを投下するとき

リグが風に流されず、狙った場所にまっすぐ落ちるようにするための重りです。

マクガイア上級軍曹

マクガイア・リグを考案した人物は プロジェクト・デルタに所属していたチャールズ・T・ マクガイア上級軍曹でした。

彼が生み出したマクガイア・リグは快適性に難はあったものの、安価で信頼性に富んだ、優れた抽出システムとして評価され

SOGやプロジェクト・デルタに重宝されてゆきます。 特にデルタは最後までマクガイア・リグを使用し続けました。

そしてこの数年後、彼の発案はより先鋭化され、STABOハーネスへと進化していきます。

まだ記事をかかえてますが、いつになるやら。

STABO関連の記事はもう2~3増えそうです。乞うご期待。

2012年12月25日

「D-1ルート確保、確保ぉー!」

県内某所のゲームに参加させていただきました。

今回は皆さん WWⅡ米軍装備で統一されました

「ひい~ さむさむ~!」

寒い季節こそ、コタツの如きあったかWWⅡ装備

スプリングフィールド M1903をゼロイン中

ゲーム開始間際に1枚

このあと、開始するやいなやダッシュで崖を登ってゆき

「D-1ルート確保ー!」

オマハごっこが始まったのでした

ノリ最高(笑) サバゲはこうでなくちゃね

「えっへん」

そんな中、ナム装しか持っとらんKingbeeは今日も黒衣SOG

ぐぬぬ・・・すっかりWWⅡ米兵欲しくなっちゃったゾ・・・

時はながれてラストゲーム

「もうだめこれ重すぎ」

女王陛下の重厚な愛を全身で受け止め イってしまったご様子

次世代Oナニーを楽しむT氏

駄目だこいつ・・・はやくなんとかしないと・・・

だめだこいつら・・・はやくなんとかしないと・・・

「マジメにやれい!とりゃ!」

「ゴリッ」

「お返しだぁ、ここか?ここがいいのかァ~ん?ぐりぐりぐり」

「ぎゃー!」

そんな彼らをよそにポチポチとスナイポするT君

ゲーム終了後、近くのインドアフィールドに飛び入り参加しました

まさかサバゲでハシゴすることになるとは(汗

ビルの2階がフィールドになってます

5vs4でゲームをしましたが、ちょうどいい感じの人数でしたね

屋外のゆったりしたゲームと、キビキビした屋内戦を1日で満喫出来て一行は大満足でした

影

おっしまい