2017年02月05日

【概要】年代別 SOGリーコン装備

SOGリーコンチーム(以下RT)では実にさまざまで特異な装備、被服などが多数使用されました。

また、RTのリーダー(1-0)は任務の特性に応じてチームの装備をかなり自由にコーディネートする権限をもっていて

言いかえれば、RTによって実に様々な装備のバリエーションが存在しました。

さらにRTによる任務が始まった1965年から活動が公式には幕を閉じる1972年までの

7年と言う実に長い期間の中で、装備は進化し続け、洗練され、著しく変化していきました。

、、、んで、こんな回りくどいこと言って何が言いたいかって、

「SOG装備」って、年代とチームの組み合わせでとんでもなく

膨大なバリエーションがあると思うんですよね。

ところで、巷で想像される「SOG装備」って

こんなイメージではないでしょうか。

こんなんとか

↓

(Wikipediaで真っ先に出てくるヤツ)

こんなんとか

↓

(本国の最強リエナクターさん)

こんなのとか

↓

(TF1AEのRT-Sidewinder、1971年)

これとか

↓

(リエナクターさん)

いかがでしょうか。

ナム戦初めたころの自分の中でも

「SOG」ってこんなイメージでした。

目を引くAKチェストや

SOGのシンボルとも言えるSTABOハーネス

どやぁ!と言わんばかりにハーネスにくくりつけられた

手榴弾、ガス弾、耳せん、ペンフレアやミラー、、、等々

共通しているのは

「SOGっぽさ」を出すアイテムが前面に押し出されている

という点かなと。

私は声高らかに言いたいわけです。

んんッ、、、、、

そこ、、、、、

ちがッ、、、、!!! (全然声高らかでない)

え~、という訳で、これから何シリーズかに分けて

自分が今まで調べてきた中で判明した

SOGリーコンの実際の装備例を

年代別で装備の変化を追ってみたいと思います。

装備はざっくり言って1年単位で変わっているので

7章構成くらいになりそうな予感。

相変わらずの鈍足更新ですが、頑張りたいと思います。

褒めると伸びるタイプなのでコメントで励まして頂けたらウレシイです(笑

とりま、1章/1カ月のペースで更新していけたらなと思っています、、、(震え

【概要】年代別 SOGリーコン装備

【1965】年代別 SOGリーコン装備

【1966】年代別 SOGリーコン装備

【1967】年代別 SOGリーコン装備

【1968】年代別 SOGリーコン装備

【1969】年代別 SOGリーコン装備

【1970】年代別 SOGリーコン装備

【1971】年代別 SOGリーコン装備

【1972】年代別 SOGリーコン装備

2014年05月09日

CISOとは

【概要】

まだCIAがベトナムでの活動を監督していた60年代初頭、CIAは特殊部隊や工作員が使う消音器付き火器や無線傍受機などは

沖縄のキャンプ知念に置かれた「極東支援基地局」を通じて調達されていました。

これらの物品は追跡されないようにするため、現場に引き渡された時点で基地局の台帳から物品の存在そのものを無かったことにするシカケになっていたそうです。

ピッグス湾事件の後の1963年末期、パラソル/スイッチバック作戦が開始され

ベトナムにおけるアメリカのプレゼンテーションはCIAから軍の主導へと移管されます。

そしてSOGが発足し活動を開始した1964年初め、SOGの傘下として、ある組織が沖縄に開設されました。

(製作した装備と中国製の火器と共に記念撮影するCISOスタッフ)

CISO / Counter-Insurgency Support Office(対反乱支援センター)

CISOはCIDG計画とSOGで活動する特殊部隊や付随する南ベトナム軍特殊部隊を兵站面からサポートする役割を担った組織です。

彼らが使用した装備のうち多数が、このCISOを介して支給されたものでした。

SOGが行う越境作戦という政治的にグレーな任務ではその性質上、物品番号などの表記がされてない

“アントレーサブル(ステライル)”の装備品を使用する必要性が生じました。

untraceableは物品番号などから製造元を割り出せないようにすること。

sterileは「素っ裸」の意。無刻印の装備品や衣服に対しSOG関連の書籍などで頻繁に使われる表現です。現場でもこの単語が使われてたのでしょう。

他にも

・アメリカ製のブーツやユニフォームの寸法が東南アジア人の体格にフィットしない

・現行の装備で任務に即したものが無い

・レーションの食文化が合わない

・そもそも部族はレーションの説明書きが読めずメニューも理解できない

などなど、既存の規格品では対応できないさまざまな問題が存在しました。

そこで特殊部隊では、CISOによって新しいアイテムを独自に設計・開発し、アジアの民間企業と契約して生産させ

CISOの補給処に集約・管理し現地へ送る、という特殊な補給ルートを形成するという手法がとられました。

【体制】

任務の性質上、組織は厳重な機密管理下に置かれていました。

CISO発足時は

・尉官1名(大佐)

・軍曹1名

・5~6人の現地人スタッフ

という人員の内訳だったそうです。

SOGやCIDGの増大する需要に応じて徐々に規模を拡大し、現地人スタッフ100人を雇った補給処を持つに至りました。

そしてCISO専用の揚陸艇船団9隻までも所有し、那覇港からニャチャンへと、特殊部隊の要求した物品を送り続けていました。

ニャチャンにはフィリピン人スタッフが務める巨大な補給支援センターがあり、送られた物品はそこに集積され

CIDGや特殊部隊隊員たちはCIDGで一般的に使った装備品が簡単な物々交換で手に入れることができました。

使用できなくなった装備は補給センターに渡せば書面の手続きなどもなくその場で交換できのだそうです。

特殊部隊のDepoでは過去にCIAがとった

「一度資金や装備品がエンドユーザーにサインされたら物品管理の台帳から記録を消してよい」という姿勢に賛同していたので

陸軍の物品管理資料レギュレーションは無視することができ、記録は残されませんでした。

【CISOの“Q”】

(1967年 CISO前にて)

1963年6月 CISOの副局長に就任したNCOは

Sgt. Conrad Benjamin “Ben” Baker / コンラッド・ベンジャミン“ベン”ベイカー軍曹 という人物でした。

CISOはこの1人の軍曹によって成り立っていたと言っても過言ではありません。

限定的な調査や開発を行う権限も持っていたCISO、というかベイカー氏はしばしば新しい装備品を設計しました。

有名なSOGナイフ(正式にはリーコンナイフ)の他に、バナナナイフ、CISOインディジファティーグ、

CISOインディジラックサック、PIRレーションなど、SOGおなじみのさまざまなアイテムを開発しています。

驚くべきことに、彼のものづくりの技術は全て独学だったのだそうです。

1963年、Plei Mrongにて、ヤードの彫刻(お墓?)の前でポーズをキメてるベイカー氏

本人いはく、彼のお気に入りの武器はM2A1カービンだったそうです。

1968年のニャチャンにて、ベイカー氏がテト攻勢時に鹵獲したNVAの武器や装備を5th SFGのメンバーと共にチェックしていることろ。

戦後の姿。

持っているのは氏が要請に応じて開発した部族向けのLRRPレーションといえる「PIRレーション」

コメが中心のメニューで、個々のパッケージの説明書きには文字を一切使わず絵のみが書かれているのだとか。

この写真で見た感じだと、CISOの物品には極秘で作られたと言ってもFSN(物品番号)の登録はされていたみたいですね。

品物自体に刻印や記載はしなかっただけで。

【CISO供給品一覧】

別に一覧表があるわけではなく文献やサイトの書き込みで「CISOにより開発されたor調達された」

という記載があったものを、備忘録かねてこちらに随時列挙していきたいと思いますので参考にどうぞ。

まだCIAがベトナムでの活動を監督していた60年代初頭、CIAは特殊部隊や工作員が使う消音器付き火器や無線傍受機などは

沖縄のキャンプ知念に置かれた「極東支援基地局」を通じて調達されていました。

これらの物品は追跡されないようにするため、現場に引き渡された時点で基地局の台帳から物品の存在そのものを無かったことにするシカケになっていたそうです。

ピッグス湾事件の後の1963年末期、パラソル/スイッチバック作戦が開始され

ベトナムにおけるアメリカのプレゼンテーションはCIAから軍の主導へと移管されます。

そしてSOGが発足し活動を開始した1964年初め、SOGの傘下として、ある組織が沖縄に開設されました。

(製作した装備と中国製の火器と共に記念撮影するCISOスタッフ)

CISO / Counter-Insurgency Support Office(対反乱支援センター)

CISOはCIDG計画とSOGで活動する特殊部隊や付随する南ベトナム軍特殊部隊を兵站面からサポートする役割を担った組織です。

彼らが使用した装備のうち多数が、このCISOを介して支給されたものでした。

SOGが行う越境作戦という政治的にグレーな任務ではその性質上、物品番号などの表記がされてない

“アントレーサブル(ステライル)”の装備品を使用する必要性が生じました。

untraceableは物品番号などから製造元を割り出せないようにすること。

sterileは「素っ裸」の意。無刻印の装備品や衣服に対しSOG関連の書籍などで頻繁に使われる表現です。現場でもこの単語が使われてたのでしょう。

他にも

・アメリカ製のブーツやユニフォームの寸法が東南アジア人の体格にフィットしない

・現行の装備で任務に即したものが無い

・レーションの食文化が合わない

・そもそも部族はレーションの説明書きが読めずメニューも理解できない

などなど、既存の規格品では対応できないさまざまな問題が存在しました。

そこで特殊部隊では、CISOによって新しいアイテムを独自に設計・開発し、アジアの民間企業と契約して生産させ

CISOの補給処に集約・管理し現地へ送る、という特殊な補給ルートを形成するという手法がとられました。

【体制】

任務の性質上、組織は厳重な機密管理下に置かれていました。

CISO発足時は

・尉官1名(大佐)

・軍曹1名

・5~6人の現地人スタッフ

という人員の内訳だったそうです。

SOGやCIDGの増大する需要に応じて徐々に規模を拡大し、現地人スタッフ100人を雇った補給処を持つに至りました。

そしてCISO専用の揚陸艇船団9隻までも所有し、那覇港からニャチャンへと、特殊部隊の要求した物品を送り続けていました。

ニャチャンにはフィリピン人スタッフが務める巨大な補給支援センターがあり、送られた物品はそこに集積され

CIDGや特殊部隊隊員たちはCIDGで一般的に使った装備品が簡単な物々交換で手に入れることができました。

使用できなくなった装備は補給センターに渡せば書面の手続きなどもなくその場で交換できのだそうです。

特殊部隊のDepoでは過去にCIAがとった

「一度資金や装備品がエンドユーザーにサインされたら物品管理の台帳から記録を消してよい」という姿勢に賛同していたので

陸軍の物品管理資料レギュレーションは無視することができ、記録は残されませんでした。

【CISOの“Q”】

(1967年 CISO前にて)

1963年6月 CISOの副局長に就任したNCOは

Sgt. Conrad Benjamin “Ben” Baker / コンラッド・ベンジャミン“ベン”ベイカー軍曹 という人物でした。

CISOはこの1人の軍曹によって成り立っていたと言っても過言ではありません。

限定的な調査や開発を行う権限も持っていたCISO、というかベイカー氏はしばしば新しい装備品を設計しました。

有名なSOGナイフ(正式にはリーコンナイフ)の他に、バナナナイフ、CISOインディジファティーグ、

CISOインディジラックサック、PIRレーションなど、SOGおなじみのさまざまなアイテムを開発しています。

驚くべきことに、彼のものづくりの技術は全て独学だったのだそうです。

1963年、Plei Mrongにて、ヤードの彫刻(お墓?)の前でポーズをキメてるベイカー氏

本人いはく、彼のお気に入りの武器はM2A1カービンだったそうです。

1968年のニャチャンにて、ベイカー氏がテト攻勢時に鹵獲したNVAの武器や装備を5th SFGのメンバーと共にチェックしていることろ。

戦後の姿。

持っているのは氏が要請に応じて開発した部族向けのLRRPレーションといえる「PIRレーション」

コメが中心のメニューで、個々のパッケージの説明書きには文字を一切使わず絵のみが書かれているのだとか。

この写真で見た感じだと、CISOの物品には極秘で作られたと言ってもFSN(物品番号)の登録はされていたみたいですね。

品物自体に刻印や記載はしなかっただけで。

【CISO供給品一覧】

別に一覧表があるわけではなく文献やサイトの書き込みで「CISOにより開発されたor調達された」

という記載があったものを、備忘録かねてこちらに随時列挙していきたいと思いますので参考にどうぞ。

【衣服】

・タイガーストライプ ・ブラックパジャマ ・インディジナス隊員用ファティーグ

・NVAユニフォーム(サンヘルメットからブーツまで一式)

【ギア】

・ロングマグポーチ ・ユニバーサル型マグポ ・STABOハーネス

・インディジナスラックサック ・

・各種NVAポーチ

【武器】

・7インチリーコンナイフ ・6インチリーコンナイフ ・ボロナイフ(マチェット)

・AK用30連弾倉 ・V40グレネード

【その他】

・PIRレーション ・ポンチョ ・ラペリング用薄手レザーグローブ

・リーコンウォッチ ・盗聴器や各種センサー

・タイガーストライプ ・ブラックパジャマ ・インディジナス隊員用ファティーグ

・NVAユニフォーム(サンヘルメットからブーツまで一式)

【ギア】

・ロングマグポーチ ・ユニバーサル型マグポ ・STABOハーネス

・インディジナスラックサック ・

・各種NVAポーチ

【武器】

・7インチリーコンナイフ ・6インチリーコンナイフ ・ボロナイフ(マチェット)

・AK用30連弾倉 ・V40グレネード

【その他】

・PIRレーション ・ポンチョ ・ラペリング用薄手レザーグローブ

・リーコンウォッチ ・盗聴器や各種センサー

2014年03月26日

Leghorn

ベトベトに参加される皆さんのUPされたカックイイ装備を見てたら、私もテンションがあがって参りましたよ!

ですので私も装b… と行きたいところですが

相変わらず手元になんにもないので、

今回はOPS-35のオハナシをしたいと思います。

1967年 あるひとりのグリーンベレーによって、ラオス南部の小高い山の山頂に

FOB2 Kontumと、ラオス奥地へと潜入するRT(リーコンチーム)とを中継する

ひとつの無線リレーサイトが築き上げられました。

彼の名は Sfc. George Ken Sisler / ジョージ ケン シスラー1等軍曹

―OPS35を語る上で欠かせないキーパーソンのひとりです。

1966年11月にRT(リーコンチーム)コロラドの1-0となりチームを率いることになったシスラー氏は

1967年2月7日の戦闘で敵の銃弾に倒れ、その死後にSOG史上初のM.O.H.を受章しています。

(CCC / FOB2 Kontum ヘリポート)

1965年の冬に始まったSOGリーコンによる越境作戦はその有効性が確認されると、1966年にかけてその規模は拡大され、

戦域はより広範囲へと広がり、南ベトナム各地にローンチサイトであるFOB(Forward Operation Base)が建設されていきます。

Kontumに位置する中部のかなめであるFOB2では、戦域がしだいにラオス国境のさらに奥へと延び、

敵地へ浸透するRTととの距離が遠く離れたため、鮮明な無線のコンタクトを常に維持することが難しくなってしまいました。

これは、非常事態に陥ったときに直ちに救援を要請しなければならないRTにとってまさしく死活問題でした。

このころ、RTコロラドの1-0に就きチームを率いていたシスラー氏は、南ラオスの国境から10マイルに位置するひとつの岩山を発見しました。

標高が1000mに達し、切り立った地形と良好な視程を得られるこの地形を視て

「この岩山なら、いつまでも占拠し続けられる」と確信したシスラー氏は

この山を占拠し、無線中継地点にあてれば電波障害の問題を解決する案を

当時のSOG長官だったシングラーブ大佐に対し意見具申をしました。

そしてその案が認められると、1967年1月15日

シスラー氏率いるRTコロラドは例の頂を占拠したのでした。

後にレッグホーンと名付けられるこの岩山は、絶妙な場所に位置する無線中継地点となったのです。

彼らはヘリで機材や土嚢袋、防御用火器、食糧、PRC-25などを山頂に持ち込むと、陣地を作成し始めました。

それと並行して、シスラー氏は当時のOPS35の司令であったハロルド J. ローズ中佐をレッグホーンに実際に招き、

現場を見せて本人にレッグホーンの状況を確認してもらったりもしていたようです。

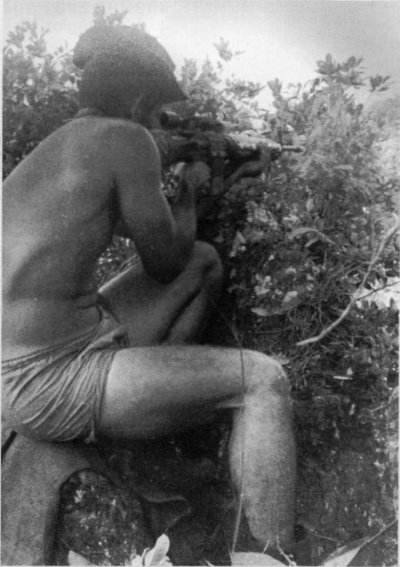

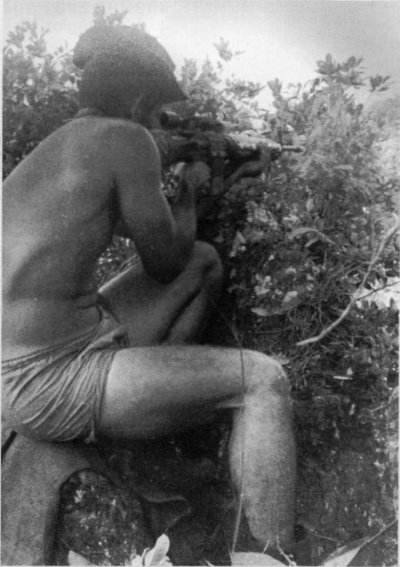

James D. Bath シスラー氏と共にレッグホーン入りした、同じRTコロラドのメンバー

朝鮮戦争のころのスコープを、どうやったのやら、ハンドガードをぶったぎってレシーバーの上に

直でつけてるように見えます。おもしろいですねー。

山の下のジャングルからは行き交うトラックの音が響き渡っていました。

どうやらレッグホーンはトレイルのすぐ近くに位置していたようです。

実際、そこから西に9km先にはトレイルの主要な幹線道路であるルート96がありました。

トレイルが近ければ付近に敵の拠点がある可能性が高いです。

そのためレッグホーンは敵無線の傍受にも最適な環境でした。

NSAの無線傍受員が常駐し

敵側の無線を相当な量傍受することに成功したそうです。

1970年の様子

陣地もどんどん進化してます。最初は岩陰に数十個の土嚢を積んでた程度だったのが、

数年もすると土嚢でバラックやヘリポートが出来てます。

シスラー氏の亡き後は、FOB2に配属されたグリーンベレーがローテーションを組んでレッグホーンを守っていました。

アメリカ人2人と数名のヤードでローテに就いたそうです。

補給は完全にヘリの空輸に頼っているので、LZの周辺は土嚢がびっしり敷き詰められ整備されています。

(それにしても10人ほどの人数でこれだけの土嚢を、しかもこんな場所で…頭が下がる思いです)

材木をヘリで吊って運んだみたいですね。こんな長いのどーやって使うのやら…。

見てください。壁がCレーションのですよ!

本人たちは意識してないでしょうけど、こういうのってロマンだと思いませんか。

まるで子どものころに作った秘密基地みたいじゃないですか~。

占拠から4年後、1971年のレッグホーンの姿

完全に要塞化してます。

なんかでっかいアンテナが建ってます。

山頂の朝は冷えるのでしょうね。

ベトナムでスウェット着てますよ。

そして60mm撃ってます。なんかシュールだなあ…。

散発的な敵の迫撃砲や接近を経験することも少なくなかったそうですが

狭くとがった山頂の地形のため敵の迫撃砲はほとんど当たらず、

敵が迫ってきても、A-1スカイレイダーやヘリの航空支援を呼べば大抵は退けられました。

こうしてレッグホーンは、ほぼ無傷のままSOGとNSAの職員によって1972年の3月まで使われ続けました。

そしてその月には自分たちの手で陣地を処分したと言われています。

調べてて思うんですが、レッグホーンは写真が結構多いんですよ。

もの珍しかったのか、他にすることがなかったのか。

70年代の写真は戦場にはもってけないようないいカメラで撮ったとしか思えない鮮明なものがありますし。

レッグホーンの勤務で2週間過ごした人が彼のサイトで

「felt pretty secure up / 安心して過ごせた」と回顧しています。

別の人は「2週間の勤務中、とにかくすることがなかった。せいぜい発電機のオイルを補充したり燃料入れたりしたくらいだ。

ラインバッカーでハノイへ向かうB-52のクルーと無線でしゃべったりもしたなあ。」と言ってます。どんだけヒマだったんだ!

ほかに写真を探しても、ペットのサルと遊んでたり、ダラダラしてたり、けっこーラフに過ごしてた様子が見えてきます。

Leghornでいろいろググると面白いです。

おもしろい画像が見れたり、なぜかイスラエル人がやたら詳しかったり、掲示板で元SOGの方がフツ―に語ってたり

あとそこに、あきらかに最近撮ったとしか思えない写真が。

2006年に現地の人が鉄を売ってお金にしようと

レッグホーンに放棄されてた資材を持って行ったらしいのです。

「歴史的な場所だからそっとして欲しい」「アメリカの跡を消したがってる?」「そうかもだが自分の生活がかかってるしな」

なんて会話がされてました。

だいぶ脱線しましたけれど、以上がレッグホーンの概要でした。

シスラー氏についてもおいおいまとめたいと思います。

ですので私も装b… と行きたいところですが

相変わらず手元になんにもないので、

今回はOPS-35のオハナシをしたいと思います。

1967年 あるひとりのグリーンベレーによって、ラオス南部の小高い山の山頂に

FOB2 Kontumと、ラオス奥地へと潜入するRT(リーコンチーム)とを中継する

ひとつの無線リレーサイトが築き上げられました。

彼の名は Sfc. George Ken Sisler / ジョージ ケン シスラー1等軍曹

―OPS35を語る上で欠かせないキーパーソンのひとりです。

1966年11月にRT(リーコンチーム)コロラドの1-0となりチームを率いることになったシスラー氏は

1967年2月7日の戦闘で敵の銃弾に倒れ、その死後にSOG史上初のM.O.H.を受章しています。

(CCC / FOB2 Kontum ヘリポート)

1965年の冬に始まったSOGリーコンによる越境作戦はその有効性が確認されると、1966年にかけてその規模は拡大され、

戦域はより広範囲へと広がり、南ベトナム各地にローンチサイトであるFOB(Forward Operation Base)が建設されていきます。

Kontumに位置する中部のかなめであるFOB2では、戦域がしだいにラオス国境のさらに奥へと延び、

敵地へ浸透するRTととの距離が遠く離れたため、鮮明な無線のコンタクトを常に維持することが難しくなってしまいました。

これは、非常事態に陥ったときに直ちに救援を要請しなければならないRTにとってまさしく死活問題でした。

このころ、RTコロラドの1-0に就きチームを率いていたシスラー氏は、南ラオスの国境から10マイルに位置するひとつの岩山を発見しました。

標高が1000mに達し、切り立った地形と良好な視程を得られるこの地形を視て

「この岩山なら、いつまでも占拠し続けられる」と確信したシスラー氏は

この山を占拠し、無線中継地点にあてれば電波障害の問題を解決する案を

当時のSOG長官だったシングラーブ大佐に対し意見具申をしました。

そしてその案が認められると、1967年1月15日

シスラー氏率いるRTコロラドは例の頂を占拠したのでした。

後にレッグホーンと名付けられるこの岩山は、絶妙な場所に位置する無線中継地点となったのです。

彼らはヘリで機材や土嚢袋、防御用火器、食糧、PRC-25などを山頂に持ち込むと、陣地を作成し始めました。

それと並行して、シスラー氏は当時のOPS35の司令であったハロルド J. ローズ中佐をレッグホーンに実際に招き、

現場を見せて本人にレッグホーンの状況を確認してもらったりもしていたようです。

James D. Bath シスラー氏と共にレッグホーン入りした、同じRTコロラドのメンバー

朝鮮戦争のころのスコープを、どうやったのやら、ハンドガードをぶったぎってレシーバーの上に

直でつけてるように見えます。おもしろいですねー。

山の下のジャングルからは行き交うトラックの音が響き渡っていました。

どうやらレッグホーンはトレイルのすぐ近くに位置していたようです。

実際、そこから西に9km先にはトレイルの主要な幹線道路であるルート96がありました。

トレイルが近ければ付近に敵の拠点がある可能性が高いです。

そのためレッグホーンは敵無線の傍受にも最適な環境でした。

NSAの無線傍受員が常駐し

敵側の無線を相当な量傍受することに成功したそうです。

1970年の様子

陣地もどんどん進化してます。最初は岩陰に数十個の土嚢を積んでた程度だったのが、

数年もすると土嚢でバラックやヘリポートが出来てます。

シスラー氏の亡き後は、FOB2に配属されたグリーンベレーがローテーションを組んでレッグホーンを守っていました。

アメリカ人2人と数名のヤードでローテに就いたそうです。

補給は完全にヘリの空輸に頼っているので、LZの周辺は土嚢がびっしり敷き詰められ整備されています。

(それにしても10人ほどの人数でこれだけの土嚢を、しかもこんな場所で…頭が下がる思いです)

材木をヘリで吊って運んだみたいですね。こんな長いのどーやって使うのやら…。

見てください。壁がCレーションのですよ!

本人たちは意識してないでしょうけど、こういうのってロマンだと思いませんか。

まるで子どものころに作った秘密基地みたいじゃないですか~。

占拠から4年後、1971年のレッグホーンの姿

完全に要塞化してます。

なんかでっかいアンテナが建ってます。

山頂の朝は冷えるのでしょうね。

ベトナムでスウェット着てますよ。

そして60mm撃ってます。なんかシュールだなあ…。

散発的な敵の迫撃砲や接近を経験することも少なくなかったそうですが

狭くとがった山頂の地形のため敵の迫撃砲はほとんど当たらず、

敵が迫ってきても、A-1スカイレイダーやヘリの航空支援を呼べば大抵は退けられました。

こうしてレッグホーンは、ほぼ無傷のままSOGとNSAの職員によって1972年の3月まで使われ続けました。

そしてその月には自分たちの手で陣地を処分したと言われています。

調べてて思うんですが、レッグホーンは写真が結構多いんですよ。

もの珍しかったのか、他にすることがなかったのか。

70年代の写真は戦場にはもってけないようないいカメラで撮ったとしか思えない鮮明なものがありますし。

レッグホーンの勤務で2週間過ごした人が彼のサイトで

「felt pretty secure up / 安心して過ごせた」と回顧しています。

別の人は「2週間の勤務中、とにかくすることがなかった。せいぜい発電機のオイルを補充したり燃料入れたりしたくらいだ。

ラインバッカーでハノイへ向かうB-52のクルーと無線でしゃべったりもしたなあ。」と言ってます。どんだけヒマだったんだ!

ほかに写真を探しても、ペットのサルと遊んでたり、ダラダラしてたり、けっこーラフに過ごしてた様子が見えてきます。

Leghornでいろいろググると面白いです。

おもしろい画像が見れたり、なぜかイスラエル人がやたら詳しかったり、掲示板で元SOGの方がフツ―に語ってたり

あとそこに、あきらかに最近撮ったとしか思えない写真が。

2006年に現地の人が鉄を売ってお金にしようと

レッグホーンに放棄されてた資材を持って行ったらしいのです。

「歴史的な場所だからそっとして欲しい」「アメリカの跡を消したがってる?」「そうかもだが自分の生活がかかってるしな」

なんて会話がされてました。

だいぶ脱線しましたけれど、以上がレッグホーンの概要でした。

シスラー氏についてもおいおいまとめたいと思います。

2013年12月26日

V40

V40を手に入れることができました。

他の方々がすでにレビューされていますが、概要を少々。

名称:V40

愛称:フック・ポッパー

開発:オランダ

信管:4秒遅延

重量:136g (レモン=454g、アップル=397g)

殺傷半径:5m (アップル=15m)

レモンやアップルと比べて遠くまで投げやすく、より多く携行できたV40は

少人数で10倍の敵と戦わなければならないRTやSEALsにより使用されました。

SOGへの供給は主にCISOだったそうです。

ヤフオクでEA (East Asia Supply Co.)製を買いました。

バラバラで送られてきます。

組みました。いい質感です。

RTらしさが引き立ついいアイテムだと思います。 続きを読む

他の方々がすでにレビューされていますが、概要を少々。

名称:V40

愛称:フック・ポッパー

開発:オランダ

信管:4秒遅延

重量:136g (レモン=454g、アップル=397g)

殺傷半径:5m (アップル=15m)

レモンやアップルと比べて遠くまで投げやすく、より多く携行できたV40は

少人数で10倍の敵と戦わなければならないRTやSEALsにより使用されました。

SOGへの供給は主にCISOだったそうです。

ヤフオクでEA (East Asia Supply Co.)製を買いました。

バラバラで送られてきます。

組みました。いい質感です。

RTらしさが引き立ついいアイテムだと思います。 続きを読む